Il nuovo libro di Salvatore Settis è molto più di un grido

di allarme sulle sorti di Venezia, è un libro importante per qualunque persona

abbia a cuore la storia e la cultura, ed è altamente rilevante per la comunità

scientifica oltre che per quella umanistica. Il libro è anzitutto un documento sulla

rovinosa perdita dell’identità e della diversità. Qualunque cosa avvenga nei

prossimi decenni dei vari piani scellerati che minacciano Venezia (senza contare

l’assedio da parte delle forze naturali che naturali non sono, come il

cambiamento climatico), lo snaturamento del patrimonio culturale unico di

Venezia, del suo genius loci, può

essere dato per scontato. Come lo è per molti altri luoghi creati dall’uomo e

per molte bellezze naturali erose dalla sola finalità del profitto. Non

sappiamo che sorte specifica toccherà a Venezia (per renderne l’esistenza

“sostenibile”): centro commerciale, nuova Las Vegas, Disneyland attorniata da

una corona di grattacieli (come prevede uno dei diversi progetti per il

“rilancio”)?

Molto probabilmente copia

di se stessa, o copia della sue copie sparse per il mondo. Quello che è certo è

che nella attuale configurazione storica non c’è spazio semplicemente per la

preservazione di quella unicità che Venezia ha e ha avuto.

Perché il libro è rilevante per gli scienziati? C’è un

evidente parallelo tra l’omogeneizzazione culturale e la riduzione della

biodiversità, e il motore è lo stesso, la irresistibile invasione dello spazio

fisico e mentale da parte di prodotti della tecnologia, che progressivamente

emarginano forme viventi ed elaborazioni culturali autoctone.

E’ la vita a 9.99

dollari, quella del magazzino Amazon universale. Venezia scompare – come luogo dell’anima – anche per la

crescente distrazione legata alla velocizzazione delle esperienze, al

disinteresse per lo spessore delle conoscenze.

Nell’attività scientifica non ci si sofferma più a collocare

le proprie osservazioni entro il contesto delle teorie esistenti e precedenti;

in realtà non c’è più interesse per le teorie, per una storia che non sia

quella degli ultimi mesi.

La ricerca diventa così puramente cumulativa, veloce,

dettata dalla tecnologia. Analogamente, le schiere di turisti scaricati dalle

grandi navi assorbono per qualche istante un simulacro dello spirito del luogo,

ma tornano a casa con un’immagine estremamente rarefatta e artefatta della

“cosa vera”. Un museo-centro commerciale circondato dal cemento è il destino di

ogni città storica che si ostini a preservare una parvenza di autenticità. Al

turista ma anche all’abitante “rilocato” basta la copia, il simulacro, come a Chongqing

(Cina) dove architetti pisani stanno costruendo una nuova San Gimignano.

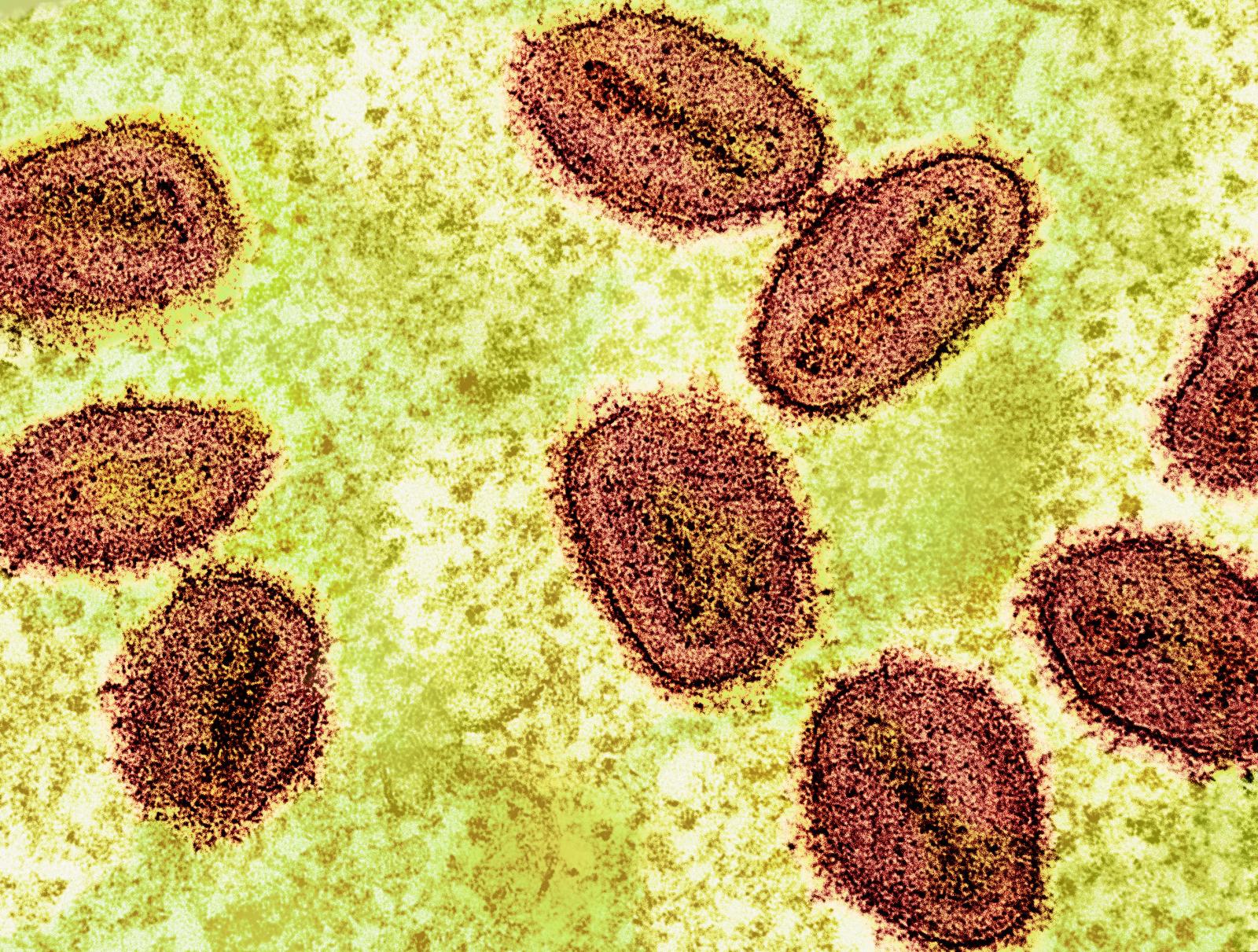

Ma le conseguenze vengono pagate molto care. L’epidemia di obesità e di diabete che sta affliggendo il mondo non è dovuta alla voracità delle masse, ma alla pessima pianificazione territoriale, al cattivo lavoro di architetti e pianificatori urbani che concepiscono la città solamente in termini quantitativi (mega-spazi, autostrade, parcheggi) fatti per le automobili e lo shopping compulsivo, e non per camminare e soffermarsi. Tutto avviene sulle lunghe distanze, anche la comunicazione tra esseri umani attraverso i nuovi media; conseguenza: un’attenzione distratta alla storia di quell’affresco, di quella pietra, di quella iscrizione che ho davanti, che mi rimandano a un passato che conosco decisamente meno dei diversi brands commerciali. Ma il “built environment” non tocca solo l’epidemia di obesità. L’erosione delle foreste e una sempre maggiore compenetrazione tra spazi conquistati dall’uomo e spazi che la natura ha costruito in millenni di separatezza degli habitat sta all’origine del crescente “spillover”, la diffusione potenzialmente epidemica di nuovi virus prima sconosciuti.

L’estetica del “post-moderno” (penso a Robert Venturi, per

esempio) ha celebrato le contaminazioni e riabilitato la bruttezza dei motel, delle

pompe di benzina e dei cartelloni pubblicitari. Ha promosso la “sinergia” tra

arte e pubblicità, fino a confonderle (da Warhol a Jeff Koons). Il risultato è

quello che vediamo: sostanzialmente uno schiacciante predominio della cultura

anglosassone basata sulla “riproducibilità in serie”, a spese della cultura

classica di cui l’Italia era portatrice, basata sull’unicità e – diciamolo – la

sacralità. La riproducibilità in serie vale per tutti gli aspetti della vita:

dallo stile delle città alle modalità comunicative (con una crescente

semplificazione del linguaggio scritto e parlato), agli stili alimentari.

Vuole

anche dire, per esempio, che sempre meno inglesi e americani possiedono una cucina in casa loro, cioè sanno mescolare

gli ingredienti a partire da prodotti della terra … nessuna sorpresa dunque che

oggi gli ospedali siano pieni di malattie metaboliche nelle loro diverse

manifestazioni.

Quello che trovo incredibile è la capacità dell’uomo di

proporre soluzioni che sono parte del problema, o addirittura ne sono la causa.

Leggete a pag 43 che cosa prevede il progetto AQUALTA2006 per fare fronte al

cambiamento climatico (che porterà a un ulteriore aumento del livello del

mare): che cosa se non la costruzione di un anello di cemento e di grattacieli

(con tanto di spiagge in stile Copacabana) tutt’intorno a Venezia? E che cosa

si inventa in Inghilterra per far dimagrire la gente? Il metodo

dell’etichettatura basato sul semaforo, che assegna il bollino verde alla

Coca-cola light (non contiene zucchero, ma dolcificanti artificiali!) e il

bollino rosso all’olio di oliva (ma nessuno lo beve come un “drink”… ).

Il

governo inglese ritiene di prevenire l’obesità riducendo zuccheri e grassi in

cibi pre-confezionati e arricchiti di additivi anzichè insegnare a utilizzare

gli ingredienti della cucina tradizionale; che lo scopo sia premiare

l’industria alimentare britannica?

Ma al di là dei frutti della cementificazione e di uno stile

di vita legato alla velocità, all’urbanesimo, alla pubblicità, al

pre-confezionato … le conseguenze dell’assedio di Venezia come luogo dello

spirito sono prima di tutto identitarie.

Noi tutti abbiamo amato Venezia non

solo per quello che è ma anche per come ci è stata rimandata da grandi

scrittori come Joseph Brodsky (Fondamenta degli incurabili) o Thomas Mann.

L’identità culturale non è certo fatta

di incessanti sollecitazioni e bulimici immagazzinamenti di immagini e bites di informazione. E’ fatta invece

del lento distillarsi e stratificarsi di eventi, fatti, persone e opere che

acquisiscono un significato in quanto collegati fra loro; una rete significativa

di interpretazioni in cui il soggetto è anche veicolo e protagonista, non solo passivo

consumatore. Ci stupiamo del fatto che la depressione e le malattie mentali

sono oggi tra le malattie più comuni? Certo non tutto è così semplice, ma di

nuovo la diffusione della depressione può non sorprendere, visto che l’identità

individuale e collettiva - che era il frutto di secoli di stratificazioni

culturali - viene oggi erosa con uno schiocco di dita dall’invasione delle

televisioni, degli i-phone, dei mezzi di distrazione di massa. Come dice

benissimo Settis, “la forma della città storica è anche lo spazio e il dispositivo

della mediazione fra il corpo dell’individuo e il corpo della società”.

Una delle parti più godibili del libro (se così si può dire) è quella sullo scandalo delle grandi navi. Settis ricorda il Cargo Cult, il culto presente nelle culture del Pacifico a partire dalla fine dell’Ottocento, quando periodicamente sbarcavano navi cargo piene di ogni ben di Dio. In realtà quelle navi hanno lasciato ben poco (si veda sotto la storia di Nauru), ma hanno continuato ad essere oggetto di culto per gli isolani, segno di qualche Dio che aveva visitato gli antenati. Il senso della metafora in relazione alle grandi navi che solcano e sovrastano Venezia è evidente. Per tornare all’interesse scientifico del libro, mi piace ricordare la storia di Nauru, storia degli effetti primordiali della globalizzazione che racconto sempre agli studenti di Global Health. Nauru era una piccola isola che viveva di pesca e di agricoltura, fino a che è stato scoperto un enorme deposito di guano che ha portato a un improvviso arricchimento (il guano serviva per l’estrazione di fosfati usati come fertilizzanti). Alla ricchezza hanno fatto seguito fenomeni prevedibili: la cessione dei diritti di pesca al Giappone, l’abbandono dell’agricoltura, l’importazione di carne in scatola e altri cibi industriali dagli Stati Uniti a sostituire i prodotti locali, e cattivi investimenti in borsa e speculazioni all’estero. Quando il deposito di guano si è esaurito l’isola è passata dall’avere uno dei più alti redditi pro capite al mondo ad essere uno dei luoghi con la più alta incidenza di diabete, e con l’identità culturale a pezzi. Era tutto prevedibile.

Per chiudere con una nota positiva, ci sono anche (poche) esperienze di conservazione dei centri storici italiani in opposizione alla alternativa tra la trasformazione in centri commerciali “naturali” e il completo degrado: segnalo la bella iniziativa di ri-animazione del centro di Perugia da parte delle associazione “Fiorivano le viole”, che ha ripopolato una via di negozi, attività culturali e botteghe artigiane, con pochissimi mezzi ma grande efficacia.