Cercare un buco nero non è un’impresa semplicissima, dato che per sua natura non emette alcun tipo di radiazione. Ma se il buco nero è anche fatto di materia oscura e si trova ai confini dell’Universo, allora le cose si complicano tremendamente. Tanto che, fin’ora, anche se previsti dalle teorie, questi buchi neri… oscuri non sono stati mai osservati.

Impresa impossibile dunque? Non secondo un gruppo di scienziati che in un articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista Physical Review Letters propongono un nuovo metodo per rivelare questi elusivi oggetti celesti.

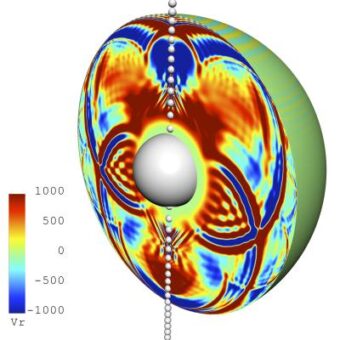

Immagine tratta dalla simulazione al calcolatore del passaggio

di un

buco nero primordiale (indicato dalle sferette in grigio)

attraverso il

centro di una stella simile al Sole. I differenti

colori indicano le

intensità delle oscillazioni nella struttura

interna dell'astro.

(Crediti: Tim Sandstrom)

Il metodo si basa sull’idea che, dato l’altissimo numero di stelle nell’universo – solo nella nostra Galassia se ne stima la presenza di 100 miliardi – un incontro, o meglio, uno scontro tra un buco nero di materia oscura e una stella ‘ordinaria’ è tutt’altro che improbabile e potrebbe essere rivelato con la strumentazione che già oggi è a disposizione degli astronomi. Questo impatto sarebbe in realtà del tutto particolare, poiché il buco nero attraverserebbe piuttosto dolcemente la stella, senza distruggerla. Il solo effetto di questa interazione sarebbe quello di deformare l’astro e indurre così delle leggere vibrazioni nella struttura dell’astro.

“È un po’ come comprimere un palloncino pieno d’acqua e guardare le

increspature che si formano nel liquido al suo interno” dice Michael

Kesden, del Center for Cosmology and Particle Physics della New York

University, primo autore dell’articolo. “Allo stesso modo, analizzando

come si muove la superficie di una stella, è possibile capire cosa sta

succedendo al suo interno. Nel caso la attraversi un buco nero, siamo in

grado di vedere la sua superficie vibrare”.

Gli scienziati hanno usato il nostro Sole come modello per calcolare

l’effetto di un buco nero primordiale sulla superficie di una stella

simulando con il supercomputer Pleiades della NASA differenti

traiettorie di incrocio e ricavando i rispettivi effetti vibrazionali

sulla superficie dell’astro.

“Sapevamo già che lo scontro tra una stella e un buco nero primordiale avrebbe prodotto degli effetti, ma questa è la prima volta che abbiamo dei calcoli precisi che ce ne danno una quantificazione” sottolinea Marc Kamionkowski, della Johns Hopkins University, che ha partecipato allo studio. “Questa è un’idea intelligente che si avvale di osservazioni e misurazioni già effettuate in fisica solare. È come se qualcuno ti chiama per dirti che ci potrebbe essere un milione di dollari sotto il tuo zerbino di casa. Può non essere vero, ma guardare non costa niente. Nel nostro caso, le tracce della materia oscura potrebbero già essere presenti nei set di dati che gli astronomi hanno a disposizione, quindi perché non dare un’occhiata?”

Un aspetto importante di questa nuova tecnica è che amplia significativamente l’intervallo di masse in cui possono essere individuati i buchi neri primordiali. La ricerca di questo tipo di oggetti celesti è stata infatti finora limitata a masse troppo piccole per generare un buco nero, o così grandi che sarebbero stati in grado di disintegrare, con la loro forza gravitazionale, intere galassie. Cosa che non sarebbe passata inosservata agli astronomi. “I buchi neri primordiali sono stati un po’ trascurati – conclude Kamionkowski – e io credo che il motivo sia perché non c’è stata una sola, ben motivata idea di come trovarli all’interno dell’intervallo di masse in cui potrebbero probabilmente esistere”.

Tratto da www.media.inaf.it