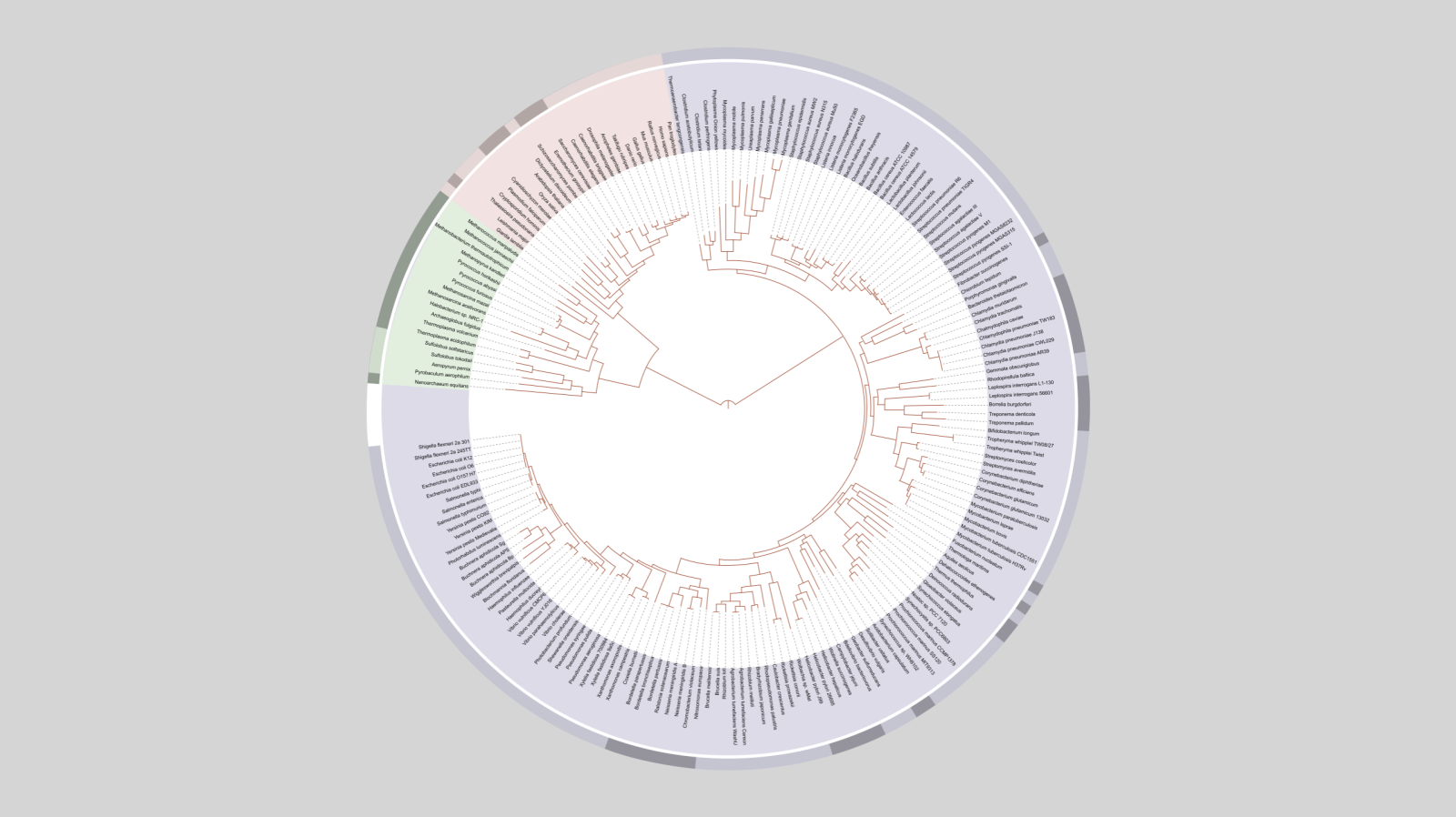

Un cladogramma che collega tutti gli organismi viventi di cui è stato sequenziato completamente il genoma al LUA - il tronco nero nel centro (Wikipedia).

LUCA significa Last Universal Common Ancestor e rappresenta una cellula ancestrale da cui si sono evolute tutte le forme viventi e in particolare batteri e archea (o archeobatteri). Questo è il risultato di un modello messo a punto da alcuni ricercatori dell’University College di Londra e descritto in un articolo pubblicato “PLoS Biology”.

Da decenni ci si interroga su come si siano evoluti batteri e archea e da quali dei due abbia origine l’umanità.

Una questione tutt’altro che facile, visto che fino agli anni Settanta si pensava che entrambi gli organismi facessero parte di un unico regno; tale convinzione era dovuta al fatto che sono effettivamente molte le caratteristiche comuni tra le due forme viventi, come i geni, il tipo di lettura del DNA e le proteine. Quando però si scoprì che differivano profondamente per quanto riguarda le membrane e i meccanismi di replicazione del DNA, i ricercatori iniziarono a formulare nuove ipotesi. E poiché i batteri mostravano una membrana e un sistema di produzione di energia molto simili alle cellule di noi eucarioti, si pensò che probabilmente erano i batteri i nostri “antenati”.

Secondo questa nuova ricerca, invece, batteri e archea discenderebbero entrambi da una cellula di circa 3,8 miliardi di anni fa: LUCA. Gli autori del modello, Victor Sojo, Andrew Pomiankowski e Nick Lane, sostengono che quest’organismo ancestrale vivesse nei fondali oceanici, in prossimità delle bocche idrotermali, luogo dove si uniscono le acque calde povere di protoni con quelle oceaniche più ricche. In questo ambiente, LUCA era in grado di produrre ATP, la molecola che è fonte di energia per la crescita e che è ancora oggi essenziale per tutte le cellule. Per ottenere energia, LUCA sfruttava la differenza di concentrazione dei protoni tra le acque oceaniche e quelle delle sorgenti, avendo una membrana dalle caratteristiche molto particolari: essa infatti era “porosa” e permetteva un flusso di protoni sia in entrata che in uscita.

Quello era però l’unico ambiente abitabile da un organismo con una membrana di quel tipo. Per colonizzare altri ambienti dove non vi era a disposizione un gradiente di concentrazione di particelle cariche, gli organismi si sono dovuti adattare, sviluppando delle apposite pompe protoniche: macchinari complessi in grado di consentire un flusso di protoni tale da permettere la produzione di ATP.

Lo studio ipotizza quindi che batteri e archea, partendo da una struttura base di cellula LUCA, abbiano sviluppato nel corso della storia diverse strutture di membrana cellulare e pompe protoniche, per colonizzare nuovi ambienti. Questa origine comune spiegherebbe da un lato le somiglianze tra i due organismi e dall’altro l’estrema diversità anche di altri meccanismi legati alle membrane, come la replicazione del DNA.

Si tratta di una scoperta molto interessante che propone un modello evolutivo nuovo e complicato. Una sfida stimolante per il futuro poiché, da future ricerche, sarà forse possibile spiegare altre questioni evolutive finora rimaste irrisolte.