Nonostante la crescente popolarità di animali esotici come pet, la loro diffusione come animali d’affezione non equivale né contribuisce alla domesticazione. Quest’ultima richiede processi genetici complessi, che avvengono nel corso di migliaia di anni, e influenzano comportamento, fisiologia e riproduzione.

Il commercio di animali esotici venduti come pet, animali d’affezione, sembra essere in perenne crescita e, alimentato anche dai social media, vede anche di continuo nuove specie che si aggiungono alla lista di quelle in voga, dai galagidi ai gufi. In alcuni casi, questi animali vanno anche incontro a un processo di selezione da parte degli allevatori, che li incrociano per ottenere determinate caratteristiche dal punto di vista estetico: ne sono un esempio i pitoni, commerciati in diversi morph, con colorazioni e pattern delle squame differenti.

La letteratura scientifica ha ampiamente sottolineato i rischi del commercio di animali esotici, che vanno dalla diffusione di specie aliene invasive (nel caso di abbandoni volontari o fughe involontarie) al contrabbando, fino alle minacce, in alcuni casi, per la conservazione delle specie. Ma c’è un altro aspetto sul quale vale la pena riflettere tenendo in considerazione i dati scientifici: possiamo iniziare a considerare questi animali come domestici, magari in virtù di una lunga storia di detenzione come animali d’affezione o della selezione genetica nell’allevamento?

Un animale nato in cattività, cresciuto con l’essere umano, che non lo teme ed è confidente, magari figlio e nipote di animali nati in cattività, non è automaticamente un animale domestico. La domesticazione è qualcosa di ben diverso dalla confidenza con la nostra specie: è un processo lungo centinaia o più spesso migliaia di anni e relativo numero di generazioni, sulle quali da un lato ha agito in modo più o meno deliberato l'essere umano, scegliendo certi animali ed escludendo gli altri, in base alle caratteristiche che di volta in volta gli venivano utili (docilità, tasso riproduttivo, dimensioni, velocità di crescita eccetera).

«Una forma di cambiamento evolutivo mediante la quale una popolazione di animali selvatici diventa adattata all’umano e all’ambiente captivo attraverso cambiamenti genetici», così l’ha definita l'etologo Edward Owen Price nel 1984.

Dall’altro, ad agire c’è sicuramente stata anche una selezione “naturale” degli individui più adatti alla vita con la nostra specie, in merito alla quale si fanno diverse ipotesi. Una è per esempio quella di Juliet Clutton-Brock, un’archeozoologa scomparsa di recente che ha prodotto una letteratura imponente in merito, frutto di una vita di ricerche effettuate combinando DNA mitocondriale e ritrovamenti paleontologici, due metodi che usati insieme sono abbastanza infallibili. Clutton-Brock sostiene che, poiché uno dei primi comportamenti che saltano in caso di malessere è quello riproduttivo (basta pensare alla percentuale di elefanti, grandi felini, orsi eccetera, che devono essere inseminati artificialmente, o allevati a mano perché rifiutati o addirittura uccisi dalla madre), il primo passo della selezione è stato “automatico”: solo gli animali che sopportavano meglio la cattività lasciavano discendenti.

Un’ipotesi, probabilmente collegata alla precedente, è quella della cosiddetta domestication syndrome. I domestici spesso presentano caratteristiche fisiche come macchie bianche, orecchie flosce, dimensioni di cranio e denti o muso più corto (tutto il progresso è registrato da reperti archeologici), e comportamentali, come maggiore docilità e minore paura nell’approccio con gli umani, assenti nei selvatici. Tutto comincia allo stadio embrionale, quando l’organismo non presenta ancora né tessuti né organi completi, la cui formazione è per gran parte responsabilità di cellule particolari ed esclusive dei vertebrati, le famose cellule staminali, in grado di specializzarsi e ricoprire ruoli differenti (un gruppo si occupa dello sviluppo del cranio, un altro forma le cellule che si occupano della pigmentazione del manto, un altro ancora dello sviluppo di una parte del sistema nervoso che produce l’adrenalina e così via). Queste cellule “intelligenti” sono le cellule della cresta neurale, così chiamate perché si trovano sul bordo dorsale (formando una sorta di cresta appunto) dell’ancora rudimentale sistema nervoso.

Sebbene la quantità di queste cellule e la loro capacità di migrare e raggiungere le diverse parti del corpo sia diversa da specie a specie e da individuo a individuo, è stato notato come negli embrioni degli animali domestici siano molto meno numerose e mobili rispetto a quelle dei selvatici; oltre alle differenze fenotipiche, come la struttura del corpo e colorazione del manto, questo determina anche una notevole differenza per quanto riguarda le risposte agli stress e la produzione di adrenalina che porta a una più o meno accentuata paura nei confronti di un pericolo (come per esempio la risposta “combatti o fuggi” o la paura nei confronti dell’essere umano). Così si spiega anche il perché ci siano animali tendenzialmente più socievoli con noi mentre altri sono molto più schivi o, in termini più egoistici, che hanno una più o meno marcata “predisposizione nell’essere addomesticati”.

In conclusione, forse il motivo per il quale siamo stati in grado di rendere adattabili alla vita con noi più facilmente alcuni animali, è dovuto al fatto che tra questi c’erano individui che presentavano un deficit di cellule della cresta neurale.

Per cani e gatti il discorso è in parte diverso e conviene farlo in altra sede, dato che non sono stati addomesticati passivamente ma nel loro caso si parla di “autodomesticazione” (e nel caso del cane, cioè del lupo, anche di simbiosi mutualistica e di coevoluzione). Per il gatto, tra l’altro, il processo è molto più recente che per il cane, e diversi studiosi lo considerano ancora incompleto. Quanto sopra riguarda tutti gli animali da reddito: dai polli ai cavalli, ovini, bovini, suini eccetera.

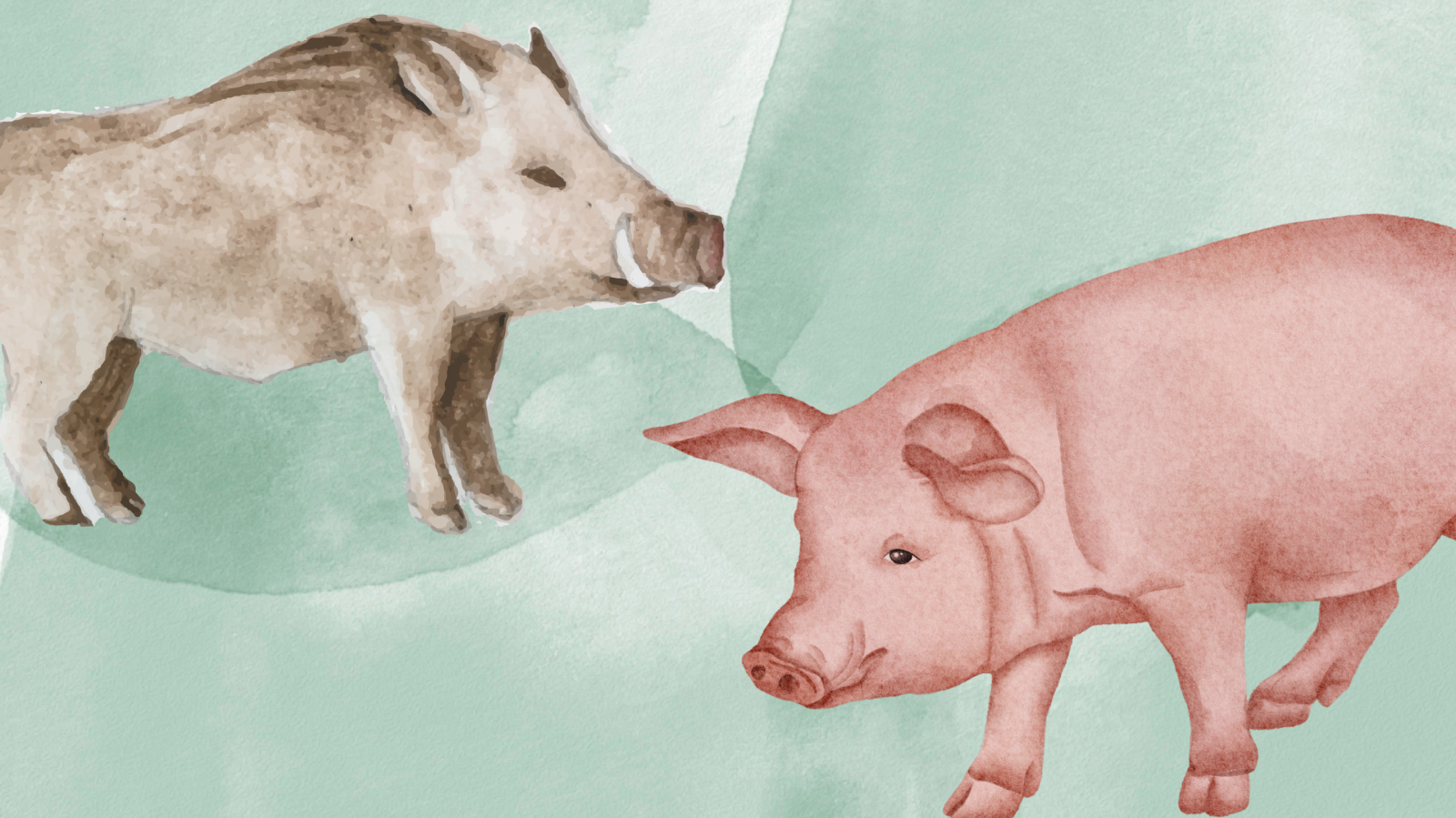

A proposito di suini, questi sono un caso abbastanza evidente degli effetti della domesticazione: dal punto di vista zoologico, tassonomico, il maiale e il cinghiale sono la stessa specie: Sus scrofa. Si può dire che gli effetti del processo di domesticazione siano evidenti per chiunque.

Quindi, tornando all’inizio, non basta che gli animali nascano e crescano in cattività e siano stati abituati all’essere umano, per poterli definire domestici; né è sufficiente quella selezione per tratti estetici usata per alcune specie, che non tocca i tratti comportamentali, fisiologici e riproduttivi che caratterizzano un vero processo di domesticazione. Un lupo cresciuto in un appartamento non diventa un pechinese: resta un lupo, frustrato, vessato, triste e pure pericoloso. È un lupo, ha tutto il bagaglio comportamentale innato del lupo: meno correlazione con l'umano, non lo considererà mai un capobranco, a differenza del cane; ha bisogno di percorrere chilometri ogni giorno, ha bisogno di predare, non basta la pallina per lui. Ha bisogno di un branco, di meccaniche comportamentali che noi non possiamo sostituire. Lo stesso i suoi figli e nipoti eccetera: serve un processo di selezione che richiede molte generazioni, perché un lupo diventi un cane (circa 30.000 anni, nel caso specifico).