Il Tribunale di Torino ha pronunciato la sentenza per il ricorso in appello del Processo Eternit, che si è concluso ieri, 3 giugno 2013, dopo quattro anni di udienze: Stephan Schmidheiny è stato condannato a diciotto anni di reclusione – due in più rispetto alla pena del primo grado – per disastro ambientale doloso e omissione volontaria di cautele antinfortunistiche.

Quella di ieri è una sentenza importante, soprattutto per i familiari delle vittime, che non può però archiviare un problema ambientale ancora molto pesante nel nostro Paese: in Italia l'amianto c'è e continua a fare vittime (secondo lo Studio SENTIERI, sono più di 50 i comuni afferenti ai siti di interesse nazionale per la bonifica da amianto).

Riportiamo di seguito un estratto da Aria da morire, l'ultimo libro di Margherita Fronte e Pier Mannuccio Mannucci (Baldini&Castoldi Dalai, 2013), che analizza la storia dell'amianto e l'impatto che ha avuto su ambiente e salute.

La storia della ricerca scientifica su amianto e salute è cruciale, perché nei numerosi processi che hanno visto contrapposti gli interessi particolari degli industriali a quelli generali della popolazione e dei lavoratori, la difesa dei primi ha sempre sostenuto che, all’epoca dei fatti contestati, gli studi sulla nocività del materiale erano ancora molto controversi. La ricostruzione storica mostra invece chiaramente che non è così, e che anche il potere politico, per molti anni, è stato assoggettato a quello delle grandi company. Altrimenti, i provvedimenti che hanno bandito l’asbesto, o che ne hanno fortemente limitato l’impiego, sarebbero stati presi molto prima. Di certo, questo colpevole ritardo non ha inciso soltanto sulla salute degli operai, ma anche su quella dei loro familiari: molte donne, per esempio, si sono ammalate di mesotelioma perché alla sera spazzolavano la tuta impolverata dei mariti. E hanno subìto gli effetti delle micidiali polveri anche gli abitanti delle città che sono state per decenni il fulcro della produzione. Lontano da quei luoghi, si sono poi ammalate persone che svolgevano lavori che comportavano la manipolazione di prodotti contenenti amianto, come chi costruiva o riparava treni, o la semplice permanenza per lunghi periodi in locali rivestiti con asbesto. Il ritardo ha inciso infine sulla salute degli utilizzatori finali degli oggetti, di semplici cittadini che vivevano magari in una casa con una tettoia ondulata in Eternit.

le tracce del minerale 'diabolico'

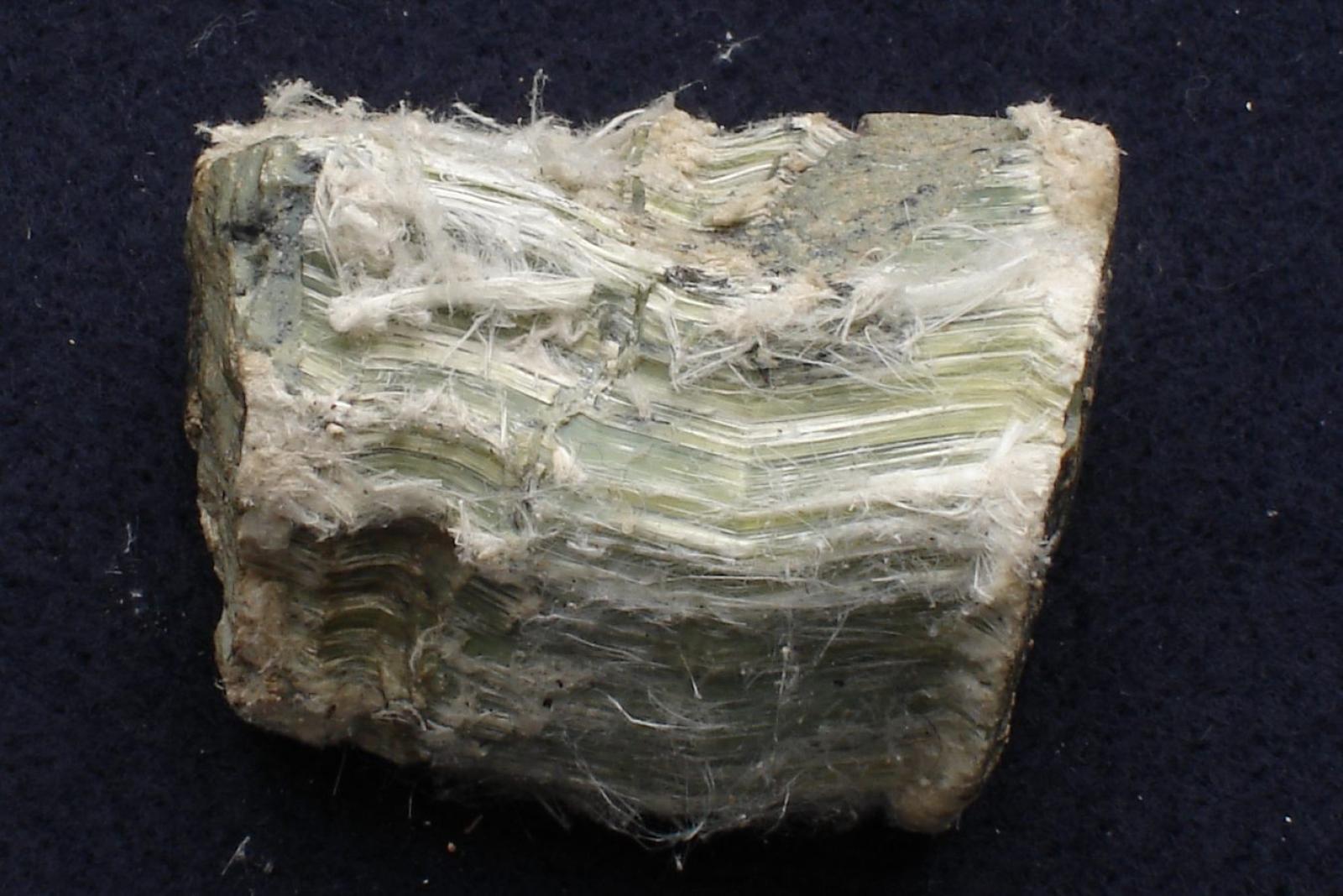

Il primo resoconto delle gravi conseguenze dell’inalazione delle polveri di amianto per gli operai che lo lavoravano è del 1898, anno in cui Lucy Deane, un’ispettrice inglese che vigilava sulla sicurezza del lavoro in fabbrica, descrisse una malattia dei bronchi e dei polmoni causata dalle polveri di amianto presenti negli ambienti di lavoro: si trattava dell’asbestosi, che tuttavia allora non aveva ancora un nome. Del minerale, da lei definito «evil» (diabolico), Deane chiese anche un’analisi al microscopio, che rivelò «la struttura aghiforme e affilata delle fibre, simili al vetro, che rimanendo sospese nell’aria in quantità elevate generano effetti deleteri», scrisse nel suo rapporto.

L’anno seguente, al Charing Cross Hospital di Londra, il medico Montaguer Murray attribuì per la prima volta la morte di un suo paziente di 33 anni all’inalazione di polvere di amianto in una fabbrica che produceva tessuti. «Ha lavorato qui per 14 anni, e i primi 10 li ha trascorsi nella stanza della cardatura, la più pericolosa, secondo lui», scriveva Murray. «Mi ha riferito che dei 10 operai che lavoravano lì, lui era il solo sopravvissuto. Non ho nessuna prova di questo, se non ciò che il mio paziente mi ha raccontato. Mi ha detto che sono morti tutti attorno ai 30 anni». Il rapporto di Murray uscì nel 1906 e indusse il governo britannico ad avviare un’indagine conoscitiva, che però non approfondì un bel niente (non fu fatta neppure un’analisi statistica delle morti fra i lavoratori) e si concluse con un nulla di fatto. Nello stesso anno, anche l’ispettorato francese per il lavoro in fabbrica lanciò l’allarme, riportando la morte di 50 operaie che lavoravano alla filatura e alla tessitura dell’amianto, a causa di una malattia che determinava una grave insufficienza respiratoria. Due anni dopo, infine, il torinese Luigi Scarpa riferì al Congresso italiano di medicina interna di 30 casi di lavoratori deceduti per una malattia polmonare particolarmente aggressiva, al Policlinico generale di Torino. Per Scarpa, quanto osservato giustificava «il sospetto che l’industria dell’amianto costituisca, forse a motivo dello speciale pulviscolo cui dà luogo, una delle occupazioni più perniciose […] e che si impongano speciali misure di igiene e speciali condizioni di lavoro per gli operai».

Gli allarmi dei medici che operavano a stretto contatto con gli operai dell’amianto si moltiplicarono negli anni successivi, e la prova che già allora si basavano su osservazioni concordi e convincenti sta tutta in un episodio del 1918, che è anche la spia di quanto gli interessi economici abbiano pesato sull’intera vicenda. Quell’anno, infatti, le compagnie di assicurazione canadesi e statunitensi decisero di non assicurare più i lavoratori dell’amianto «per via delle attestazioni sulle nocive condizioni di lavoro presenti nelle industrie». Non solo. Alcuni Stati degli Usa iniziarono a prevedere le prime forme di compensazione economica per gli operai del settore, ma questi provvedimenti furono subito aspramente contestati dalle industrie, che li consideravano troppo onerosi. Di fatto, passarono ancora molti anni prima che misure come queste venissero effettivamente tradotte in pratica. Anche il primo atto ufficiale del Regno Unito – che, approvato nel 1931, prevedeva indennizzi e obbligava le aziende a rendere più salubri gli ambienti di lavoro – fu solo parzialmente onorato, almeno fino al 1969, quando venne reso più severo e stringente. Era stato varato sulla scorta di uno studio voluto dal governo britannico, che aveva coinvolto 363 lavoratori: dopo 20 anni in fabbrica, il 66% aveva contratto l’asbestosi, malattia alla quale proprio in quegli anni veniva dato finalmente un nome. Nessuno fra coloro che erano stati impiegati per meno di quattro anni manifestava invece i sintomi della malattia. I dati erano così netti che gli autori esortavano a mettere in atto con urgenza misure per la tutela dei lavoratori, quali l’introduzione di sistemi di aspirazione, l’eliminazione dei processi che generavano polveri in modo più massiccio, la sostituzione del lavoro manuale con quello meccanico (quando possibile), l’uso di sistemi di pulizia più efficaci e infine l’esclusione degli operai giovani dai lavori particolarmente polverosi.

Un pericolo per i profitti

Via via che i rapporti medici confermavano le ipotesi più cupe, gli imprenditori iniziarono a temere di veder svanire i loro profitti. Così, già negli anni Trenta, le principali società del settore cominciarono a serrare le fila. Per esempio, l’inglese Turner & Newall, preoccupata per le ricerche sull’asbestosi svolte dal governo britannico sui lavoratori non direttamente impiegati nella produzione – ma addetti all’imballaggio e alla consegna dei prodotti amianti – prese a organizzare riunioni con le altre aziende leader del settore, per approntare una linea di resistenza organizzata. La strategia concordata si basava sulla minimizzazione dei rischi, sempre e con ogni mezzo, in qualsiasi circostanza e ogni volta se ne presentasse l’occasione.

Un altro pilastro della «resistenza» delle company fu poi la sponsorizzazione di studi scientifici, che tuttavia sarebbero rimasti riservati, avendo come solo obiettivo quello di chiarire agli industriali il futuro che avevano di fronte. Un ruolo fondamentale in questa parte della storia lo ebbe un medico americano, che si era fatto le ossa in un sanatorio per la tubercolosi nel Nuovo Messico, e che aveva poi acquisito una forte competenza sugli effetti polmonari dell’inalazione di polveri di vario tipo, lavorando per il Servizio di salute pubblica (Public Health Service). Si chiamava Anthony Joseph Lanza, e negli anni Venti aveva lasciato il servizio pubblico per entrare nella Metropolitan Life Insurance Company, un’azienda che offriva consulenze medico-legali alle assicurazioni e alle industrie. Quando, nel 1929, alcune aziende che lavoravano l’amianto chiesero alla Metropolitan di eseguire degli studi nei loro stabilimenti, per capire se l’asbestosi esistesse davvero, Lanza era l’uomo giusto nel posto giusto. Non gli ci volle molto per capire che la risposta era sì, ma la pubblicazione dei risultati subì ritardi e ripensamenti. Nel 1931, Lanza inviò i dati preliminari a un consulente della Johns-Manville (la principale azienda del settore in quegli anni, e una delle principali committenti), sottolineando che dovevano restare riservati a meno che le industrie coinvolte non avessero accettato di divulgarli. Lo studio fu infine pubblicato nel 1935 sui «Public Health Reports». Il testo riportava che su 121 lavoratori analizzati, 64 avevano i sintomi dell’asbestosi, e suggeriva di mettere in atto semplici misure per proteggere gli operai (il che avrebbe tutelato le aziende da azioni legali). I toni usati e i risultati presentati erano però stati concordati con gli imprenditori, che avevano avuto l’articolo in lettura prima che venisse inviato alla rivista, e avevano raccomandato di non diffondere dati che potessero nuocere alle società del settore. In una lettera di poco precedente alla pubblicazione dello studio, Vandiver Brown, vicedirettore della Johns-Manville, società che già stava affrontando le prime cause per le malattie dei suoi operai, scriveva a Lanza: «Una delle nostre più importanti linee difensive è stata che le conoscenze scientifiche e mediche sono state insufficienti fino a tempi troppo recenti per poter mettere in atto precauzioni speciali e costose al fine di contrastare l’insorgere di malattie nei dipendenti. Confido nel fatto che terrai in seria considerazione questi commenti. Sono certo che comprendi pienamente che nessuno nella nostra organizzazione ti sta suggerendo di modificare i risultati o le inevitabili conclusioni. Chiediamo soltanto che tutti gli aspetti positivi dell’indagine siano riportati e che nessuno di quelli sfavorevoli sia involontariamente rappresentato con toni più cupi di quanto le circostanze giustifichino». Il medico della Metropolitan intese molto bene il messaggio che Brown gli inviava. Del resto, negli anni precedenti, Lanza aveva dato prova di essere un uomo delle imprese, più che un medico coscienzioso, in moltissime occasioni.

Nel 1932, Lanza aveva chiesto a un medico dello US Bureau of Mines di collaborare per eseguire delle radiografie su alcuni operai, raccomandandogli però di tenere per sé i risultati. «Concorderà sul fatto che noi desideriamo che i suoi referti siano tenuti nella più stretta riservatezza e che non sia data nessuna inutile pubblicità al fatto che lei sta collaborando con noi… Vorremmo, se possibile, far sì che i risultati non siano usati contro di noi nelle cause che sono in corso o in quelle che potrebbero essere intentate in futuro». L’anno dopo, il medico dello stabilimento di Waukegan, nell’Illinois, aveva chiesto a Lanza se non fosse il caso di allertare i lavoratori sui rischi delle polveri che respiravano ogni giorno, così da favorire comportamenti che avrebbero potuto ridurre le probabilità di ammalarsi. L’altro fu netto: «Non credo che il pericolo sia tale da giustificare l’affissione di poster… E questo è particolarmente vero se si considera l’eccezionale situazione legale che stiamo attraversando».

Nello stesso periodo, i vertici della Johns-Manville decisero di far eseguire delle analisi periodiche sulla concentrazione delle polveri nei loro stabilimenti, «per cautelarsi in caso di azioni legali»; Lanza suggerì che a condurre i controlli fosse il laboratorio Saranac, di New York, diretto da Leroy Gardner. Con i fondi erogati da diverse aziende, il centro fu incaricato di compiere anche studi su animali, con l’accordo – messo nero su bianco – che i risultati potevano essere pubblicati soltanto con il consenso delle imprese finanziatrici, le quali avevano facoltà di decidere se tenerli riservati oppure renderli pubblici, nei modi che sarebbero stati più consoni ai loro scopi. Nel 1936, Gardner scriveva a Brown che i suoi ricercatori avrebbero eseguito gli studi richiesti «per la somma di 5.000 dollari annuali per un periodo di tre anni. Il Saranac Laboratory è d’accordo che i risultati delle ricerche diventino proprietà dei finanziatori e che i manoscritti di ogni relazione siano da loro vagliati prima della pubblicazione».

Amianto e tumore

Un primo filone di ricerca intendeva verificare se l’asbestosi predisponesse alla tubercolosi, ma si imbatté invece in un effetto molto più preoccupante: già nel 1943, un rapporto del laboratorio Saranac riscontrava infatti un tasso esorbitante di tumori al polmone nei topi esposti a polveri di asbesto: l’81,8% degli animali contraeva la malattia. Come era nel loro potere, le aziende interessate bloccarono la divulgazione del risultato e ci fu persino chi arrivò a scandalizzarsi del fatto che questo fosse stato incluso in un rapporto preliminare. Lo studio, reso pubblico nel 1951, si intitolava semplicemente Asbestosi, e non conteneva il paragrafo relativo al tumore dei polmoni.

Il rapporto segreto del laboratorio Saranac non era comunque il solo a individuare un nesso fra l’esposizione alle fibre di amianto e il tumore polmonare. Già negli anni Trenta, in Inghilterra, erano stati osservati alcuni casi di operai colpiti da asbestosi che successivamente avevano contratto la neoplasia. Nella Germania nazista, poi, questo tumore era stato incluso fra le malattie professionali causate dall’asbesto già nel 1943, ma gli studi del Reich restarono segreti fino a dopo la guerra, e in seguito furono bollati come propaganda, dato che la Germania, sotto embargo, non poteva in effetti importare il minerale. Sul finire di quel decennio, casi di tumore al polmone si segnalavano tuttavia anche negli Stati Uniti, ma complessivamente i dati erano ancora troppo poco consistenti per poter affermare che quel rischio esisteva davvero. A chiarire le acque, individuando un nesso casuale molto netto, fu l’epidemiologo inglese Richard Doll, della London School of Hygiene, che nel 1955 pubblicò uno studio condotto nello stabilimento di Rochdale della Turner & Newall. I dati mostravano che il rischio di ammalarsi di tumore al polmone fra chi aveva lavorato in fabbrica per almeno 20 anni era 10 volte superiore di quello che si riscontrava nella popolazione generale. Il lungo periodo di incubazione della malattia – fra i 20 e i 25 anni – aveva fino ad allora impedito che la relazione emergesse con chiarezza. L’importanza, sia medica che sociale, di questi risultati è cruciale, anche se in seguito il dato sarebbe stato precisato meglio: fra i lavoratori, l’amianto fa aumentare di cinque volte il rischio di tumore al polmone nei non fumatori e di 53 volte nei fumatori.

Come per altri studi sull’amianto, anche in questo caso gli eventi che precedettero la pubblicazione dell’articolo sono importanti almeno quanto il risultato. Il primo a suggerire che nello stabilimento inglese venisse eseguita un’indagine era stato il medico che operava al suo interno, J. Knox, che nel 1952 aveva assistito a un convegno organizzato dal laboratorio Saranac – al quale partecipavano rappresentanti delle industrie e delle compagnie di assicurazione. Fra i temi trattati, c’era stato quello del tumore del polmone, e Knox volle approfondire la questione. Chiese quindi l’aiuto dell’epidemiologo Richard Doll. Quando i risultati furono chiari, Knox ne informò i vertici della Turner & Newall, che tuttavia si opposero con fermezza alla loro pubblicazione. Una simile censura era per Doll inaccettabile, e in una lettera inviata al collega chiarì la sua posizione: «Da parte mia, sento che tutti i dati che riguardano le cause del tumore debbano essere resi disponibili a chi fa ricerca in questo campo […] Soltanto attraverso la pubblicazione libera da condizionamenti lo studio potrà essere verificato e confermato (o smentito) da altri». La ricerca quindi fu pubblicata priva della firma di Knox, che però compare, senza essere menzionato esplicitamente, nella parte dell’articolo dedicata ai ringraziamenti.

Lo studio fu un duro colpo per la lobby delle industrie; ma mentre i magnati dell’amianto già pensavano alle contromosse, all’orizzonte iniziavano ad addensarsi nubi ancora più nere.

Attorno agli anni Quaranta, un medico sudafricano che operava in una zona dove veniva estratto l’amianto blu rilevò fra i suoi pazienti un numero particolarmente elevato di mesoteliomi, un tipo di tumore molto raro e aggressivo. Ne informò due patologi più esperti di lui, Chris Wagner e Ian Webster, che sospettarono che all’origine dei 47 casi riportati potesse esserci l’esposizione alle polveri di asbesto e decisero di indagare. La ricostruzione dei fatti fu però tutt’altro che semplice, perché il mesotelioma può avere un’incubazione anche di 40 anni, e perché – si scoprì – colpiva anche persone che non erano state direttamente impiegate nell’estrazione del minerale, né nella produzione dei prodotti amiantati. Con pazienza e determinazione i due medici riuscirono tuttavia a documentare che almeno 45 dei malati erano stati esposti in passato all’agente sospetto, alcuni di loro semplicemente giocando, da bambini, accanto ai mucchi di materiali di scarto provenienti dalla miniera, altri perché avevano abitato lì vicino. Lo studio sudafricano uscì nel 1960 e indusse altri medici a verificare se quella forma tumorale così rara fosse in effetti presente con una frequenza sospetta fra coloro che erano stati esposti all’amianto. Nel 1964, il medico statunitense Irving Selikoff invitò i colleghi a fare il punto della situazione in un convegno, organizzato presso l’Accademia delle Scienze di New York. In quell’occasione lo stesso Selikoff presentò i risultati di un suo studio, condotto fra mille difficoltà per via dell’ostracismo delle industrie, nel quale riscontrava un numero particolarmente elevato di mesoteliomi fra gli operai (oltre che di asbestosi e tumori polmonari). Ma il dato più significativo – che faceva tremare le vene ai polsi alle società dell’amianto – era quello che riguardava chi con il lavoro in fabbrica non aveva mai avuto a che fare. Questa evenienza fu infatti confermata dalla relazione dell’inglese Muriel Newhouse, che aveva ricostruito la storia di 76 persone colpite da mesotelioma, ricoverate al London Hospital: circa la metà non aveva mai lavorato nell’industria dell’amianto; molti avevano invece vissuto con una persona impiegata nel settore, o avevano abitato a meno di 800 metri da un impianto. L’idea che si stava facendo strada, confermata in seguito da altri studi, era quindi che anche l’esposizione a piccole concentrazioni di fibre di amianto fosse sufficiente a scatenare quella devastante forma tumorale.

Il momento della trasparenza

A rendersi conto forse più degli altri della gravità dei dati che stavano emergendo fu Irving Selikoff, al Mount Sinai Hospital di New York, che da subito si adoperò per far sì che l’allarme non restasse circoscritto alla schiera degli esperti, ma raggiungesse i giornali, le associazioni professionali e gli imprenditori del settore. In questi ultimi trovò però un muro di gomma. Fiutando il pericolo, uno studio legale che rappresentava diverse industrie di tessitura dell’amianto gli aveva fatto pervenire, già prima del convegno newyorkese, una lettera che lo informava che le industrie erano al corrente di ciò che egli stava per comunicare, e che lo avrebbero citato in giudizio se avesse fatto osservazioni lesive dei loro interessi. In seguito, ci fu chi manifestò la necessità di «trovare un modo per impedire a Selikoff di creare problemi e influenzare il nostro giro d’affari», e chi propose di «metterlo a tacere con i soldi». Non ci riuscirono: Selikoff continuò a denunciare e a studiare i danni dell’amianto fino alla sua morte, avvenuta nel 1992, all’età di 77 anni.

Il medico americano, comunque, non fu il solo a esporsi. Ormai le ricerche stavano diventando di dominio pubblico e fatte oggetto di diversi articoli di giornale (in Italia se ne occupò in particolare «L’Unità»). Il minerale dei miracoli, che aveva fatto sognare il mondo per più di mezzo secolo, iniziava a essere guardato con sospetto e fu anche fatto oggetto dei primi provvedimenti restrittivi. Nel 1969, rendendo più efficaci le norme per la protezione dei lavoratori, l’Inghilterra vietava al contempo l’uso dell’amianto blu. L’anno seguente l’Australia seguì l’esempio mentre gli USA approvarono regole più stringenti per la lavorazione e il trasporto nel 1972. La lobby dell’amianto si organizzò dunque per mettere in campo una nuova strategia difensiva.

Strategie di difesa

I metodi usati e i passaggi fondamentali di questa fase sono ben descritti nelle motivazioni della sentenza di primo grado del processo Eternit, conclusosi a Torino nel 2012:

«Tale diffusione di informazioni sempre più precise sulla pericolosità delle polveri di amianto induce gli industriali del settore ad elaborare una strategia comune.

In occasione della conferenza internazionale delle organizzazioni di informazione sull’amianto (Asbestos Information Committee) tenutasi a Londra nel novembre del 1971 […], il presidente dell’Asbestos Information Committee, M.F. Howe, prevedendo che le critiche contro l’amianto si sarebbero intensificate, consiglia […] di collaborare all’elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, nel contempo, un comitato d’azione (cioè una lobby) che metta a punto una strategia di comunicazione. Egli osserva infatti che “gli attacchi, anche improvvisi, possono essere opera di giornalisti del settore medico o di esperti medici dei vostri Paesi, oppure scaturire dagli scritti e dalle dichiarazioni di esterni, quali i dottori Selikoff e Rattray-Taylor, o essere ispirati dai sindacati. Possono colpire dapprima determinati prodotti… o dirigersi all’uso dell’amianto in generale. Secondo me, in misura crescente saranno legati a timori per l’ambiente”.

Howe invita pertanto i partecipanti a esaminare con attenzione, e a sviluppare, i loro strumenti di difesa (soprattutto in termini di controinformazione, con la diffusione di scritti e di opuscoli “tranquillizzanti”) nei confronti dei futuri attacchi, con l’obiettivo principale di partecipare, ove possibile, all’elaborazione delle normative da parte dei singoli governi […]: in tale ottica verranno pubblicate, nel 1976, numerose pagine di pubblicità sui principali quotidiani europei che evidenziano come “i problemi che pone l’amianto sono irrilevanti in confronto agli enormi servizi che vi rende ogni giorno senza che neppure lo sappiate. Questi problemi sono e saranno risolti”».

La strategia «a tutto campo», basata sulla controinformazione e le pressioni politiche, si intensificò negli anni a seguire. Quando, nel 1977, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione (IARC) classificò l’amianto come cancerogeno certo per l’uomo (il che avveniva dopo una valutazione durata pochissimo, tanto le prove erano schiaccianti), le industrie iniziarono a pianificare incontri periodici – chiamati tour d’horizon – per allestire le contromisure. Nel 1981, dopo che la Commissione Europea aveva raccomandato che le informazioni sulla pericolosità del minerale fossero diffuse anche presso le organizzazioni professionali, le università e i medici del lavoro, le lobby concordarono di «lottare per l’amianto in Europa, almeno contro le proposte e le minacce più estreme [...]» si legge in un rapporto riservato. «Le azioni da intraprendere dovrebbero includere la ricerca del sostegno da parte di membri del Parlamento europeo, soprattutto tra coloro che hanno impianti di lavorazione dell’amianto nelle loro circoscrizioni elettorali».

Queste condotte non furono prive di efficacia, e ritardarono l’approvazione di provvedimenti a tutela dei lavoratori e della popolazione anche nei Paesi che parevano più attenti alla questione. La stessa legge inglese del 1969 fu poi aspramente criticata perché, in un periodo in cui la relazione fra esposizione alle fibre di amianto e tumori era già ampiamente documentata, non aveva preso in considerazione i carcinomi e si era invece limitata a prevedere misure cautelative nei confronti dell’asbestosi (la tutela dei lavoratori inglesi anche riguardo ai tumori arriverà 10 anni dopo). In Italia, una legge del 1943 aveva incluso l’asbestosi fra le malattie professionali per le quali era obbligatoria l’assicurazione, ma solo dal 1994 sono state riconosciute come professionali anche le altre malattie dovute all’amianto, se non accompagnate da asbestosi.

Uno studio pubblicato su «British Journal of Cancer» e diretto dall’epidemiologo inglese Julian Peto ha fatto una stima delle conseguenze di questo ritardo. Nel 1999, ha calcolato che nei successivi 30-35 anni i casi di mesotelioma fra gli uomini, nella sola Europa occidentale, sarebbero stati circa 250.000, con il picco dell’incidenza fra il 2015 e il 2020. Sommando a questa cifra quella relativa ai tumori polmonari e alle asbestosi, si giunge a quasi 400.000 morti, che si sarebbero potuti evitare se le limitazioni all’uso dell’amianto e le norme per la sicurezza sul lavoro fossero state decise quando le prove scientifiche sulla nocività del minerale iniziavano a essere prodotte. Passando dalle stime alla conta dei morti, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) valuta in 90.000 all’anno il numero di decessi fra i lavoratori in tutto il mondo per malattie asbesto-correlate, e in «molte migliaia» quelli di persone esposte in ambiti non professionali. La situazione è particolarmente critica in Italia, che con la cava di Balangero – chiusa negli anni Ottanta – è stata per decenni il secondo produttore di amianto in Europa dopo l’Urss, oltre che uno dei principali utilizzatori. Secondo il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), dal 1993 al 2004 sono stati diagnosticati nel Belpaese 9.166 casi di questi tumori, «con un’esposizione che nel 69,8% dei casi è stata professionale» si precisa nel Terzo Rapporto, uscito nel 2010. Ma il picco dell’incidenza è atteso nei prossimi anni: già oggi il mal d’amianto uccide circa 3000 persone all’anno, e circa la metà dei decessi è dovuta al tumore della pleura. Nell'insieme, si stima che il 50% di tutte le neoplasie attribuibili a un’esposizione professionale sia dovuta alle fibre di asbesto.