Tutti, specialmente i fan della fantascienza, sappiamo

all’incirca che cos’è un ologramma: si tratta sostanzialmente di una figura in

3D “compattificata” in una superficie bidimensionale attraverso un’opportuna

tecnologia di proiezione. Quello che forse non tutti sanno sugli ologrammi è

che, se li dividiamo in due, ogni metà è in grado di ricreare l’intera figura,

un po’ come quando una lucertola perde la coda.

Questo accade perché gli

ologrammi sono costituiti da “pixel” ognuno dei quali contiene l’intera

informazione relativa all’intera figura. Ciò che caratterizza maggiormente un

ologramma è proprio il fatto che tutta informazione di una figura

tridimensionale può essere interamente contenuta in una superficie

bidimensionale.

Se le cose stanno così – ovvero, se un oggetto reale in 3D e

la sua immagine olografica in 2D sono equivalenti dal punto di vista

dell’informazione – come potrebbe una figura in un ologramma “sapere” di essere

bidimensionale e non tridimensionale? Be’, tecnicamente non sarebbe affatto

banale: i due sistemi sarebbero praticamente indistinguibili.

Da qui nasce una domanda piuttosto ardita: e se fossimo noi,

gli ologrammi? O meglio, se il nostro universo fosse in realtà in 2D e noi

percepissimo soltanto un’illusione della tridimensionalità? Questa può sembrare

una domanda filosofica, o tutt’al più fantascientifica, ma ha catturato

l’attenzione di eminenti fisici teorici come il premio Nobel Gerardus ’t

Hooft e Leonard Susskind, che nel contesto della teoria delle

stringhe hanno formulato il cosiddetto principio olografico,

una congettura secondo cui la descrizione fisica di un dato universo a n

dimensioni sarebbe equivalente a quella di un universo a n – 1

dimensioni opportunamente scelto sul “bordo” del primo.

Secondo il principio olografico, potremmo benissimo trovarci

in un’universo in due dimensioni spaziali, in cui la percezione della terza

comparirebbe soltanto su larga scala e nel limite delle basse energie.

Insomma, la questione rientra a pieno titolo nella scienza

“ufficiale” e merita senz’altro un’approfondimento, se non altro per l’enorme

portata che avrebbe una scoperta in questo senso. Fortunatamente, l’ingegno dei

fisici ha trovato un possibile modo per stabilire se l’universo è

tridimensionale come ci appare o se la terza dimensione è soltanto una nostra

percezione e non fa parte della struttura fondamentale della natura.

Proprio per rispondere a queste domande ha preso il via nei

giorni scorsi un ambizioso esperimento al Fermilab, il laboratorio di fisica

delle particelle nei pressi di Chicago. Lì è stato realizzato un

“interferometro olografico”, o più brevemente olometro, un complesso strumento con cui

si spera di far luce sulla questione. “Se mai dovessimo vedere qualcosa, l’idea di spazio che ci

ha accompagnato per migliaia di anni è destinata a cambiare completamente”,

dichiara Craig Hogan, direttore del Centro per l’astrofisica

particellare al Fermilab e tra i massimi esperti nel settore.

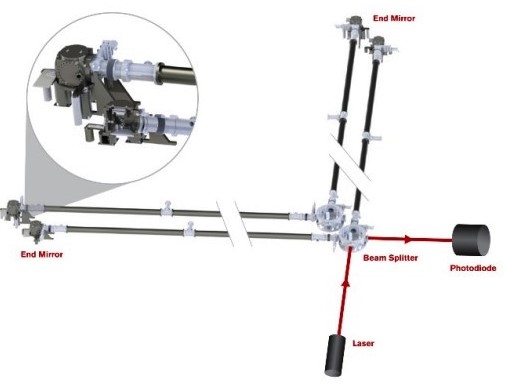

Schema dell’olometro. Con i suoi laser dalla potenza di ben 1 kilowatt, e i bracci lunghi circa 40 metri, è in grado di misurare il rumore olografico, ovvero la “pixelizzazione” dello spazio-tempo, sulla scala del miliardesimo del miliardesimo di metro.

Ma cosa si aspetta di vedere, o non vedere, Hogan? Per

capirlo, torniamo per un istante all’olometro in dotazione al Fermilab. Questo

è costituito da una una coppia di interferometri affiancati, con bracci lunghi

40 metri, funzionanti con fasci di luce laser che ricombinati insieme

dovrebbero produrre un’interferenza dovuta al cosiddetto “rumore olografico”.

Questo affascinante fenomeno, teorizzato dallo stesso Hogan,

si basa sulla considerazione che anche per lo spazio-tempo, oltre che per la

materia, possa valere il principio

di indeterminazione di Heisenberg: in pratica, significa che non si può

determinare con precisione assoluta la posizione di un punto specifico dello

spazio. Da questa “incertezza” intrinseca nella natura ha origine il concetto

di “rumore” olografico.

Se viviamo in un universo in 2D, tutto questo si tradurrebbe

in una “pixelizzazione” della trama dello spazio. Secondo il principio

olografico, quindi, lo spazio(-tempo) non sarebbe un’entità continua ma

discreta, fatta cioè da “pixel” di dimensione finita. Proprio come in un

ologramma, verrebbe da pensare. L’analogia non è affatto casuale, perché in uno

spazio discreto anziché continuo la quantità di informazione immagazzinabile in

un dato volume di spazio sarebbe necessariamente finita (nel senso di non

infinita) e potrebbe essere interamente contenuta nella superficie

bidimensionale che contiene tale volume. Proprio come in un ologramma, appunto.

Il principio olografico permette di calcolare l’intensità di

questo effetto, permettendo un confronto con eventuali misurazioni

dell’interferenza tra i laser dell’olometro. “Se alla fine riusciremo a isolare

un rumore del quale non ci sia modo di sbarazzarsi, potremmo aver rilevato

qualcosa di fondamentale della natura: un rumore intrinseco allo spaziotempo”,

spiega Aaron Chou, fisico responsabile dell’olometro. La cosa non è così

semplice, perché le misure sono assai complesse e sarà estremamente difficile

non farsi ingannare da sorgenti spurie (ovvero non attribuibili univocamente al

rumore olografico), ma tecnicamente possibile.

Se si scovasse il rumore olografico predetto da Hogan

sarebbe dimostrata sperimentalmente la validità del principio olografico.

Questa scoperta sarebbe letteralmente sensazionale: cambierebbe in maniera

radicale il nostro concetto (già messo a dura prova dalla fisica del Novecento)

di che cosa sia lo spazio. “Per la fisica si tratta di un momento emozionante.

Un risultato positivo inaugurerebbe un nuovo modo di interrogarsi su come

funziona lo spazio”, confessa Chou. Per qualunque esito facciate il tifo, non

resta che attendere i primi risultati dal Fermilab.