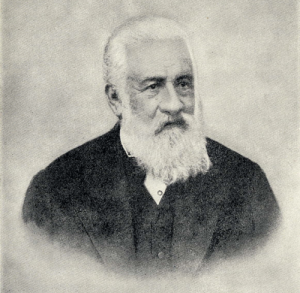

Un secolo fa, in provincia di Ravenna, nella villetta di campagna dove si era ritirato a fare l’agricoltore, moriva il chimico Paolo Tassinari (Castel Bolognese 1829 – Solarolo 1909). Fu pianto da

molti dei suoi compaesani, anche dai più umili. Esempio concreto di scienziato umanitario, era stato sensibile alle istanze dei contadini e, benché

figlio di farmacisti proprietari terrieri, aveva protetto, fin dalla fondazione,

la Società Operaia di Castel Bolognese.

Un secolo fa, in provincia di Ravenna, nella villetta di campagna dove si era ritirato a fare l’agricoltore, moriva il chimico Paolo Tassinari (Castel Bolognese 1829 – Solarolo 1909). Fu pianto da

molti dei suoi compaesani, anche dai più umili. Esempio concreto di scienziato umanitario, era stato sensibile alle istanze dei contadini e, benché

figlio di farmacisti proprietari terrieri, aveva protetto, fin dalla fondazione,

la Società Operaia di Castel Bolognese.

Aveva capito, prima di altri, che il clima sociale sarebbe presto mutato, che le lotte operaie e contadine erano giuste e che gli uomini di cultura non potevano fare soltanto da spettatori. Aveva lasciato l’Università di Pisa nel 1903, dopo oltre quarant’anni di servizio e dopo aver rifiutato, nel 1898, la carica di Rettore a cui era stato eletto. In precedenza, era stato allievo ed assistente del celebre Raffaele Piria, nella stessa sede e a Torino. Aveva insegnato ad Alessandria (1855) e a Bologna (1860-‘61). Nella città emiliana era stato chiamato dal governo provvisorio che lo aveva nominato verificatore nell’amministrazione centrale delle Regie Zecche. A Bologna era rimasto soltanto un anno. Fu chiamato a Pisa, come professore di chimica organica, nel 1861 e nel gennaio 1863 ottenne la cattedra di chimica generale che era stata del suo maestro, pur disponendo, secondo alcuni, di scarsi titoli scientifici. A Pisa si dedicò con passione più all’insegnamento che alla ricerca scientifica, nonostante gli venisse riconosciuta un’abilità analitica fuori del comune.

Diede grande impulso alle esercitazioni pratiche di chimica e di analisi. Era molto amico di Cannizzaro e ben inserito nella comunità chimica nazionale. Fu tra i fondatori della Gazzetta Chimica Italiana (1870). La sua passione per l’insegnamento è testimoniata da alcune opere didattiche che lo resero popolare. Pubblicò un manuale di chimica inorganica (1866), trenta lezioni di avviamento allo studio della chimica (1868) e un manuale di analisi qualitativa (1885). Ma Tassinari si occupò anche d’altro, incluso un problema di analisi chimico-legale collegato all’avvelenamento da fosforo.

Nel 1856, sul Nuovo Cimento, comparve a sua firma un articolo che descriveva come scoprire il fosforo in liquidi biologici. Il metodo in uso consisteva nel convertire il fosforo in fosfina, un composto gassoso che contiene tre atomi d’idrogeno legati ad uno di fosfor, mediante riscaldamento del campione con potassa caustica in tubo da saggio. La presenza della fosfina era segnalata dal suo odore caratteristico e dalla proprietà di incendiarsi a contatto con l’aria.

Come si può facilmente immaginare, il metodo era inadatto a rivelare il fosforo a piccole concentrazioni, come negli organi di un avvelenato, perciò Tassinari lo modificò per migliorarne la sensibilità. A tale scopo pensò di convogliare la fosfina in una specie di gorgogliatore contenente una soluzione concentrata di argento nitrato. Venendo a contatto con la fosfina l’argento si riduceva a metallo, che si manifestava in forma di polverina nera sospesa nel liquido, ossidando nel contempo il fosforo ad acido fosforico. Poiché l’argento poteva derivare anche dall’azione di altri vapori riducenti, in caso di annerimento e per confermare il fosforo, Tassinari cercava l’acido fosforico aggiungendo solfato di magnesio ammoniacale (per dare fosfato ammonico magnesiaco bianco) o molibdato ammonico (per dare il fosfomolibdato giallo). Beninteso, queste reazioni si dovevano fare dopo aver rimosso l’eccesso di argento per precipitazione con solfuro. Tassinari era un analista scrupoloso, molto attento alle fonti di errore. In questo caso invitava a tener conto delle impurità fosforiche della carta da filtro e del fatto che il fosforo è naturalmente presente negli organismi animali e viene rilasciato come fosfina durante la putrefazione. Suggeriva quindi cautela nell’interpretazione dei risultati.

Per verificare le prestazioni del suo metodo lo applicò ai liquidi ventricolari di cani avvelenati dopo 15 e 30 giorni dalla morte. Il saggio diede sempre risultati positivi, diversamente da quando venne applicato a cani morti per cause naturali o per avvelenamento con acido cianidrico.

Per saperne di più

P.

Tassinari P., Nuovo Cimento, 1856, 1, 50

M.

Taddia, Il Chimico Italiano, 2009, 20 (2), 16

G.

Fochi, Le radici della chimica pisana, Tipografia Università di Pisa, 1994

M.

Taddia, La Chimica e l’Industria,

2009, 91 (10), 100