Studiare le galassie più distanti - dunque osservare sistemi

stellari quando erano in giovane età - è di fondamentale importanza per i cosmologi.

Solo riuscendo a determinare le caratteristiche delle galassie nelle profondità

dello spazio e del tempo, infatti, può offrire la chiave per comprendere come

questi sistemi si siano evoluti fino alle galassie che oggi osserviamo

nell'Universo vicino.

Fino a qualche settimana fa, il record di galassia più

lontana apparteneva a z8-GND-5296, osservata quando l'Universo aveva un'età di

700 milioni di anni. A scoprirla, nel 2013, il team di Steven Finkelstein

(University of Texas - Austin), che aveva scelto di approfondire la ricerca su

un campione di una dozzina di oggetti particolarmente promettenti individuati

grazie a CANDELS (Cosmic Assembly

Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey), la più grande campagna di

ricerca mai affidata al telescopio spaziale Hubble. Dedicata a esplorare

l'evoluzione delle galassie nell'Universo primordiale, questa campagna

osservativa impiega due strumenti di punta di Hubble: la Wide Field Camera 3

(WFC3), il più avanzato strumento per la luce visibile, e la Advanced Camera

for Surveys (ACS), la cui capacità osservativa spazia dall'ultravioletto

all'infrarosso. A conferma dell'importanza del progetto, basti segnalare come a

questa survey sia stato riservato un tempo osservativo di oltre 900

orbite.

Per quanto accurata, però, l'osservazione di Hubble non era

definitiva e Finkelstein aveva dovuto raccogliere ulteriori dati ricorrendo

alla strumentazione MOSFIRE

(Multi-Object Spectrometer for Infra-Red Exploration) che equipaggia il

telescopio hawaiiano Keck I. L'analisi spettrale aveva finalmente confermato

l'effettiva distanza della galassia e, a fine ottobre 2013, lo studio era stato

pubblicato su Nature.

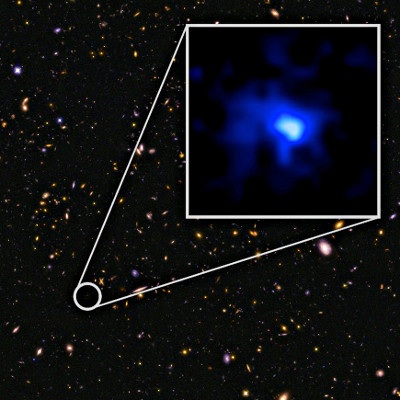

Dalle pagine di Astrophysical Journal Letters pubblicato all'inizio di questo mese, però, è stato dato l'annuncio della scoperta di una galassia ancora più distante (a questo link il paper completo). Molto simile al precedente l'andamento del percorso di ricerca che ha portato alla nuova scoperta. Anche in questo caso, infatti, all'origine delle indagini vi sono alcune osservazioni effettuate da due telescopi spaziali: Hubble e Spitzer. E, anche in questo caso, i particolari colori mostrati da un campione di galassie hanno indotto Pascal Oesch (Yale Observatory) e collaboratori a ricorrere al telescopio Keck I e al suo spettrometro MOSFIRE. Le osservazioni si sono orientate su una galassia in particolare, chiamata EGS-zs8-1, che si è in seguito rivelata non solo la galassia più distante mai osservata, ma anche uno tra gli oggetti più massicci individuati finora nell'Universo primordiale.

L'analisi del suo spettro ha indicato che la luce di questa galassia ha iniziato il suo viaggio oltre 13 miliardi di anni fa. Stiamo dunque osservando un agglomerato stellare in un'epoca in cui l'Universo aveva solamente 670 milioni di anni. Quello che sorprende maggiormente è che, nonostante la giovane età, EGS-zs8-1 ha già accumulato una massa davvero notevole: oltre il 15% della massa attuale della nostra Via Lattea. Siamo dunque in presenza di una galassia molto massiccia già negli stadi iniziali della storia dell'Universo.

L'accurata misurazione della distanza di questa galassia ha

inoltre permesso di determinare che EGS-zs8-1

è caratterizzata da un

notevole tasso di formazione stellare. La galassia sta

sfornando stelle molto rapidamente, circa 80 volte più intensamente di quanto

non faccia la Via Lattea ai nostri giorni.

Per i cosmologi lo studio di questa generazione di stelle è incredibilmente importante. Si colloca infatti in uno dei momenti di svolta che

caratterizzano l'evoluzione dell'Universo, in quella che viene correntemente

definita epoca della reionizzazione

e che segna il termine della cosiddetta era oscura. Epoca cruciale in cui,

grazie a un massiccio apporto di energia, gli atomi di idrogeno distribuiti tra

le galassie perdono il loro elettrone e passano dallo stato neutro a quello ionizzato. Tra gli indiziati principali per il ruolo di fornitori dell'energia necessaria figura proprio la prima generazione di stelle che si sono accese

nell'Universo, la cosiddetta Popolazione

III.

Oltre a chiarire questo passaggio cruciale della storia dell'Universo, si confida che la scoperta e lo studio di galassie come EGS-zs8-1 possa aiutare a comprendere l'evoluzione stessa dei sistemi stellari, le cui caratteristiche fisiche in epoche così remote appaiono molto differenti dalle attuali. I particolari colori evidenziati grazie alle osservazioni dei telescopi spaziali si sono mostrati efficaci indicatori di un'imponente formazione stellare. La loro analisi potrebbe dirci qualcosa in più sull'interazione tra quelle giovani e massicce stelle e il gas primordiale dal quale stavano sbocciando.