In principio fu il Big Bang. Poi, come sappiamo, la trama dello spazio-tempo cominciò a espandersi. Oggi sappiamo che questa espansione non ha sempre avuto lo stesso ritmo: a un certo punto della sua storia, infatti, l’universo è passato da una fase di espansione rallentata a una fase, che dura ancora oggi, di espansione accelerata. Ma la storia potrebbe essere ancora più complessa.

È quanto emerge da un recente studio pubblicato da Lawrence Mead e Harry Ringermacher, due ricercatori della University of Southern Mississippi, su Astronomical Journal. Secondo gli scienziati americani, il passaggio da una fase “rallentata” a una “accelerata” sarebbe capitato più volte dal Big Bang a oggi. «Ciò che abbiamo trovato suggerisce che l’Universo sia passato da una fase di espansione rallentata a una fase di espansione accelerata non una volta bensì 7 volte nel corso di 13,8 miliardi di anni», racconta Mead. Ma non è tutto: secondo quanto concludono i due fisici, queste successive oscillazioni sarebbero sempre più smorzate, come «un “suono” – spiega Mead – che si sta ormai esaurendo e ora è molto debole, un po’ come quando viene emesso da un cristallo di vetro quando viene colpito».

Un po’ di storia

La prova schiacciante e definitiva dell’espansione cosmica

arrivò nel 1965, quando gli statunitensi Arno Penzias e Robert Wilson

scoprirono la radiazione

cosmica di fondo. Questo bagno quasi perfettamente uniforme nella banda

delle microonde permea l’intero universo e rappresenta – secondo un’immagine

poetica – la “eco elettromagnetica” del Big Bang: non c’è alcun modo

convincente di spiegarla, infatti, che non implichi un universo in espansione.

Questa scoperta valse a Penzias e Wilson il Premio Nobel per la Fisica nel

1978.

Un altro Nobel sull’argomento è stato quello del 2011,

andato a Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess. Nel

1998 i tre scienziati, a capo di due gruppi di ricerca indipendenti, studiarono

a lungo le supernovae lontane di tipo Ia per

misurare il tasso di rallentamento dell’espansione. Infatti, secondo il modello

cosmologico standard, cioè la “versione ufficiale” dell’evoluzione del cosmo

ricostruita dai cosmologi a partire dalle equazioni della relatività generale,

l’azione della gravità avrebbe dovuto frenare l’espansione cosmica, proprio

come un sasso lanciato verso l’alto tende a rallentare per effetto della

gravità terrestre. Le supernovae, però, hanno raccontato una storia diversa: 6

o 7 miliardi di anni fa l’espansione dell’universo ha cominciato ad accelerare,

come spinta da una forza repulsiva che a tutt’oggi rimane misteriosa e che i

cosmologi chiamano energia

oscura o costante

cosmologica.

Serendipity

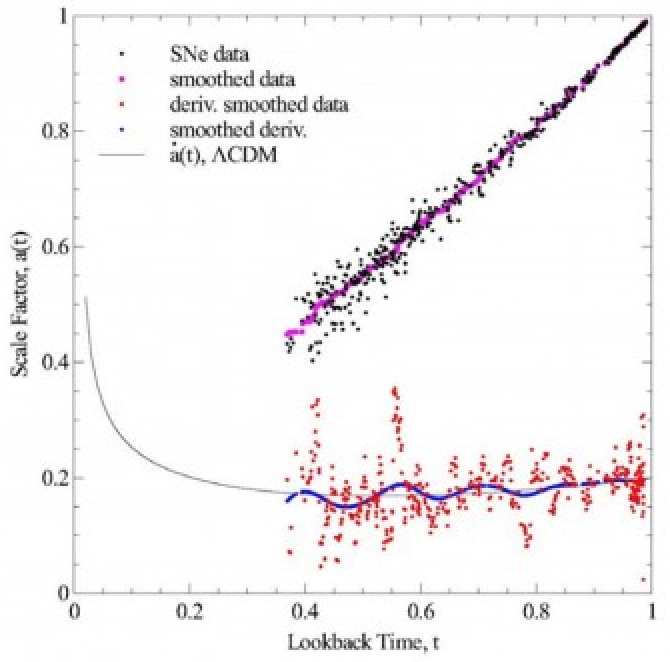

Le supernovae sono protagoniste anche dello studio di Mead e Ringermacher. Per puro caso i due ricercatori hanno scoperto un metodo più efficiente per visualizzare i dati ricavati da questi violenti fenomeni astrofisici riguardo alle dimensioni dell’universo in funzione della sua età; hanno così ricavato una curva con un andamento oscillante. «Se analizziamo più attentamente la nostra simulazione per localizzare il periodo della transizione, si vede che ce ne stato più di uno, cioè si notano almeno tre massimi e tre minimi, con una frequenza di quasi 7 cicli nel corso della vita dell’Universo», chiarisce Ringermacher.

Didascalina - Linea viola: Aumento delle dimensioni dell’universo

in funzione del tempo cosmico, secondo i dati ricavati da supernovae di tipo Ia

lontane (pallini neri). Linea blu: Interpolazione statistica delle variazioni della

velocità di espansione dell’universo in funzione del tempo, secondo gli stessi

dati (pallini rossi). Si notano distintamente tre massimi e tre minimi di

oscillazione.

Attenzione, però: non sarebbe l’universo stesso a oscillare, ma la sua velocità di espansione. La curva di cui sopra (indicata in blu nel grafico) rappresenta infatti la velocità di espansione dell’universo in funzione del tempo: l’oscillazione va interpretata quindi come un alternarsi di epoche a espansione accelerata (i tratti “in salita”) e fasi a espansione rallentata (i tratti “in discesa”), della durata di oltre un miliardo di anni ciascuno.

L’inaspettata scoperta di Mead e Ringermacher è ancora tutta da approfondire. Gli stessi autori precisano che la loro conclusione dovrà essere messa alla prova da studi successivi che facciano uso di ulteriori dati sulle supernovae lontane. Se confermata, questa scoperta potrà aiutarci a far luce su alcuni misteri che tuttora avvolgono la storia del nostro universo: in particolare l’enigma più irrisolto di tutti, quello legato alla natura dell’energia oscura.