Il "villino rosso", sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, situata nel Parco di Villa Torlonia a Roma. Credit: Gaux / Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0.

Nove anni fa, proprio su questo web journal, veniva ricordato che l’espressione “Le due Culture” fu usata per la prima volta da Charles Percy Snow (1905-1980) in una Lettura (la Rede Lecture) all’Università di Cambridge nel maggio del 1959. Nell’articolo si osservava giustamente che “solo da relativamente poco si è compreso che le due culture, anche se oggettivamente differenti, hanno in realtà più punti di contatto di quanto si pensi comunemente”. A questo proposito, anche in Italia sono fiorite diverse attività che lo dimostrano. Nel suo piccolo, il Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica è un esempio rappresentativo di questa realtà. Fondato più di trent’anni fa, raccoglie una quarantina di studiosi sia di area scientifica che umanistica impegnati, da Statuto, a promuovere “lo studio epistemologico e storico della chimica per ciò che attiene: - alla sua struttura concettuale, per sé e nel contesto dell'evoluzione del pensiero scientifico” nonché lo studio dei rapporti delle attività dei chimici con “le vicende politiche ed economiche dell'Italia e di altri Paesi; la tutela, conservazione, identificazione, catalogazione di materiali, documenti e quanto altro ritenga pertinente”.

Dal 1985 il Gruppo organizza, con cadenza biennale, un Convegno Nazionale i cui Atti per esteso vengono pubblicati dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, che venne presieduta dal 1981 al 1989 da Giovanni Battista Marini Bettòlo (1915-1996), primo Presidente del Gruppo.

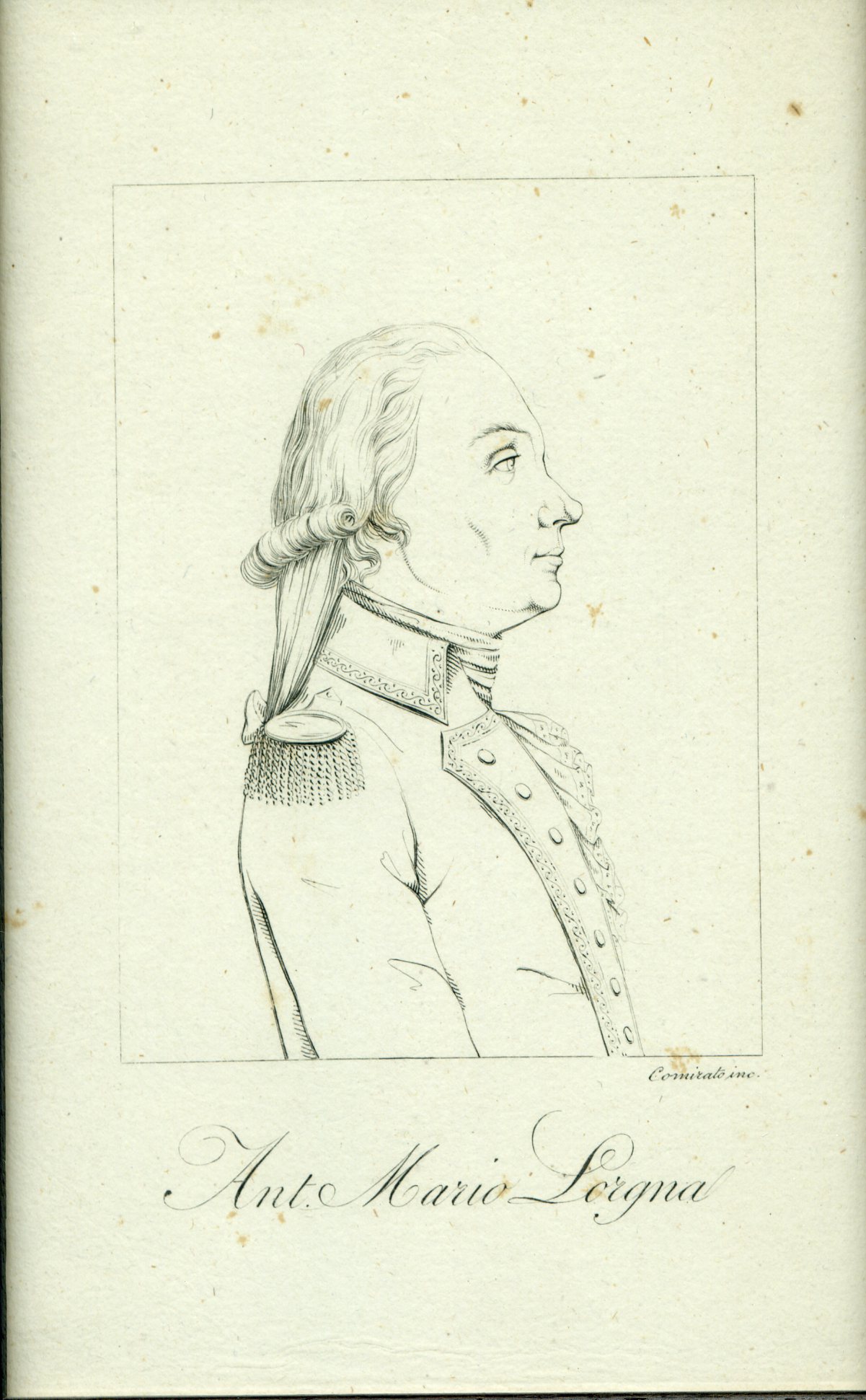

Antonio Maria Lorgna, noto anche come Anton Maria Lorgna o Anton Mario Lorgna (Cerea, 18 ottobre 1735 – Verona, 28 giugno 1796), è stato un matematico e ingegnere italiano, noto soprattutto in quanto propugnatore e fondatore dell'associazione nota come Accademia dei XL.

Il XVII Convegno della serie si è svolto a Roma (10-12 ottobre 2017), nella Biblioteca dell’Accademia citata, che si trova nel parco di Villa Torlonia.

Lo storico Massimo Bucciantini (Università di Siena) ha tenuto la Lectio-Magistralis introduttiva su “Riforma protestante e nuova scienza”. A 500 anni dalla Riforma, il Comitato Scientifico del Convegno ha inteso in tal modo approfondire un tema che, almeno in Italia, forse non aveva ancora ricevuto l’attenzione che meritava. Al centro dell’intervento di Bucciantini ci sono state le reazioni del mondo protestante, ovvero dei suoi filosofi e scienziati alla “nuova scienza” e specialmente, per quanto riguarda i padri della Riforma protestante, alla cosmologia di Copernico.

La sessione successiva ha visto la celebrazione del 150° anniversario della nascita di Maria Skłodowska Curie (Varsavia, 1867 – Passy, 1934), Nobel per la Fisica nel 1903 e per la Chimica nel 1911. A lei si deve la scoperta, insieme al marito Pierre, del polonio e del radio.

Luigi Dei, chimico e rettore dell’Università di Firenze, ha tenuto la relazione su invito dal titolo ”La vita e le opere di Marie Curie nel 150° dalla nascita”. Il suo contributo ha reso omaggio alla duplice eredità che ci ha lasciato: la forza della razionalità scientifica contro l’oscurantismo delle credenze e l’uguaglianza di genere. L’uditorio ha potuto rivivere gli aspetti più salienti della vita di Marie Curie, apprezzarne l’opera scientifica e riflettere sugli aspetti socio-culturali e di costume dell’epoca. Sono seguite le comunicazioni su varie tematiche legate all’argomento, anche di tipo applicativo.

Le sessioni delle giornate successive erano intitolate rispettivamente: “Fondamenti, scoperte e teorie”, “Scuole, tecnologie e dintorni” e “Origini, personaggi e luoghi della chimica”. Le relazioni su invito delle prime due sessioni citate sono state tenute dai chimici: Vincenzo Aquilanti (Università di Perugia, Accademico dei XL e Linceo) e Franco Calascibetta (La Sapienza - Roma).

Aquilanti ha parlato su “Fondamenti e ruolo centrale della chimica nel panorama delle scienze moderne”, mentre Calascibetta ha rievocato la figura di Vincenzo Caglioti (1902-1998) mettendo in luce il suo ruolo nella chimica romana e nazionale negli anni della ricostruzione post-bellica.

Dopo le relazioni su invito, i numerosi partecipanti, provenienti dall’Università, dalla Scuola Superiore e dall’Industria, hanno potuto ascoltare un’altra ventina di comunicazioni su temi tradizionali di storia della chimica e delle tecnologie chimiche, antiche e moderne. L’ampio spettro degli argomenti oggetto di discussione ha dimostrato, ancora una volta, la vitalità degli studi storici in un campo che, per essere esplorato con serietà d’intenti, richiede l’impegno congiunto di scienziati e umanisti capaci di oltrepassare gli steccati accademici.