Quando Omicron è emersa in Sudafrica a fine novembre, i ricercatori del La Jolla Institute for Immunology (LJI) a San Diego in California avevano un vantaggio: saper preparare i reagenti necessari a valutare la tenuta dell’intera risposta immunitaria delle persone vaccinate nei confronti della nuova variante del SARS-CoV-2.

Il grande numero di mutazioni presenti nella regione della proteina spike chiamata receptor binding domain lasciava intuire che gli anticorpi prodotti dopo aver ricevuto i vaccini formulati sulla base della virus ancestrale, quello isolato a Wuhan alla fine del 2019, avrebbero fatto fatica a riconoscere Omicron e quindi a bloccare l’infezione.

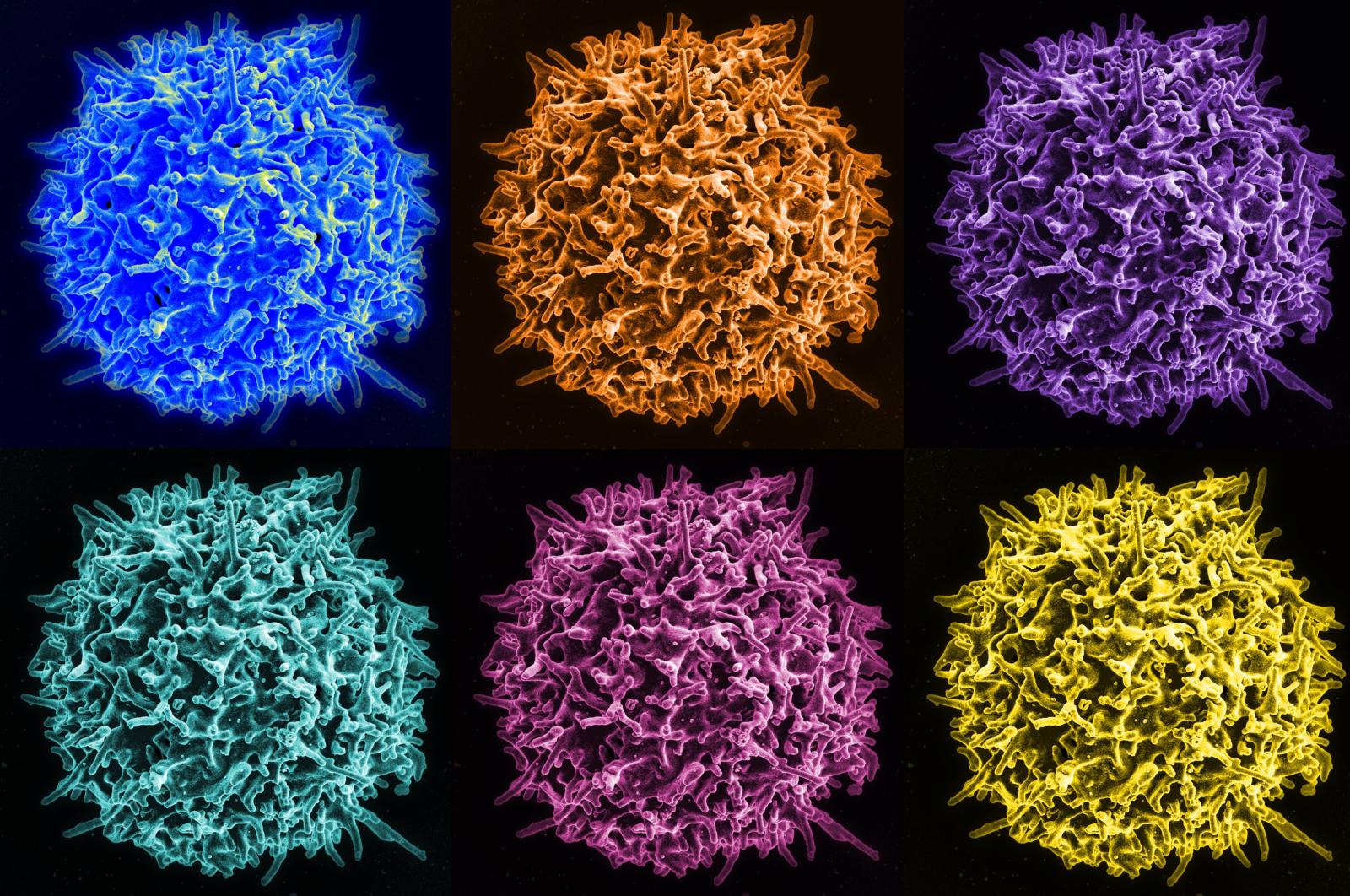

Le speranze del gruppo coordinato da Alessandro Sette, Daniela Weiskopf e Shane Crotty erano le cellule T, la componente della risposta immunitaria che coordina l’attivazione delle cellule B inducendole a produrre anticorpi al momento di un nuovo incontro col virus ma che è anche in grado di riconoscere le cellule infettate ed eliminarle.

I ricercatori avevano già testato la robustezza delle cellule T prodotte dai vaccinati contro le prime varianti preoccupanti del virus, Alfa, Beta e Gamma, usando la stessa tecnica di preparazione dei reagenti. Avevano anche trovato una spiegazione a questa robustezza: studiando la sequenza genomica delle diverse varianti virali, osservavano che nella maggioranza dei casi le mutazioni non interessavano le porzioni della proteina spike responsabili per l’attivazione delle cellule T. La maggior parte di queste porzioni erano conservate, cioè non presentavano alcuna mutazione.

Questo primo risultato, ottenuto a luglio del 2021, offriva una spiegazione biologica convincente di quello che nel frattempo gli epidemiologi osservavano sul campo: con le nuove varianti del virus l’efficacia dei vaccini nell’evitare l’infezione diminuiva (al netto dell’effetto di attenuazione della risposta anticorpale col passare del tempo), ma la protezione dalla malattia grave restava alta.

Diversi studi, tra cui uno condotto proprio nel laboratorio di Sette, hanno infatti legato la presenza di una risposta T soddisfacente a decorsi clinici asintomatici o lievi già nelle infezioni naturali analizzando il sangue delle persone che si sono ammalate durante la prima ondata.

Le cellule T proteggono dalle forme gravi

Anche nel caso di Omicron, i dati raccolti in Sudafrica prima e nel Regno Unito poi, mostravano che mentre l’efficacia di due dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech nell’evitare l’infezione sintomatica con Omicron era sensibilmente ridotta rispetto a quella osservata con Delta (fino a diventare sostanzialmente nulla a sei mesi di distanza dalla seconda dose) quella verso l’ospedalizzazione si attestava intorno al 70% in media tra le due settimane e i sei mesi dopo la seconda dose, scendendo al 50% a oltre sei mesi di distanza.

Dopo una maratona sperimentale durata l’intero mese di dicembre, i ricercatori del LJI hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Cell questa settimana. Hanno estratto le diverse componenti della risposta immunitaria dal sangue di quasi cento soggetti vaccinati, principalmente con i vaccini di Pfizer e Moderna, e le hanno messe alla prova contro le diverse varianti del virus, compresa Omicron.

«I nostri esperimenti indicano che a sei mesi di distanza dalla vaccinazione mentre la reattività delle cellule B e degli anticorpi neutralizzanti è molto ridotta contro Omicron rispetto al virus ancestrale, le cellule T diminuiscono di poco la loro risposta», spiega Alba Grifoni, ricercatrice nel laboratorio di Sette e che ha all’attivo ormai una decina di lavori sul ruolo delle cellule T nell’infezione e nella vaccinazione contro SARS-CoV-2 pubblicati negli ultimi due anni su alcune tra le più prestigiose riviste scientifiche del mondo. «La capacità delle cellule T di riconoscere le cellule infettate con Omicron è l’84-85% di quella di riconoscere le cellule infettate con il virus ancestrale, con cui sono stati formulati tutti i vaccini che abbiamo a disposizione. La capacità delle cellule B di attivarsi davanti a Omicron si riduce fino al 42%, se si considerano quelle responsabili per la produzione degli anticorpi neutralizzanti». Se si misura poi la capacità di neutralizzazione di Omicron da parte degli anticorpi, la riduzione è ancora più marcata. Uno studio condotto in Sudafrica a metà dicembre aveva stimato una riduzione fino al 5%.

«I nostri risultati suggeriscono che le cellule T contribuiscono a mantenere elevata la protezione dei vaccini verso le forme gravi della malattia anche con Omicron», commenta Grifoni «ma sicuramente non sono l’unico fattore. Diversi studi hanno dimostrato che Omicron è meno abile di Delta a infettare le cellule dei polmoni e sappiamo che le forme gravi insorgono quando c’è un interessamento polmonare.»

Le cellule T esercitano minore pressione selettiva

Per preparare i reagenti necessari a testare la tenuta delle cellule T alle varianti, i ricercatori hanno costruito per ciascuna di esse un campione di frammenti della proteina spike.

Nel caso di un’infezione naturale, le cellule T si accorgono della presenza del virus quando questo è ormai entrato nelle cellule dell’ospite. Se ne accorgono perché la superficie delle cellule infette viene “decorata” con frammenti del virus legati a un particolare tipo di proteine di membrana, chiamate HLA. Queste proteine giocano un ruolo importante nei trapianti di tessuto o di organo: è infatti necessario che ci sia corrispondenza tra le HLA del donatore e quelle del destinatario per evitare il rigetto. La difficoltà nel trovare donatori è dovuta proprio al fatto che le proteine HLA sono estremamente “personalizzate”. La ragione per cui il sistema immunitario possiede questa caratteristica è che ci protegge dalle conseguenze peggiori delle infezioni virali evitando che i virus eludano la risposta delle cellule T. «Essendo una risposta molto specifica, una mutazione capace di eludere la risposta di un individuo probabilmente non è in grado di evitare anche quella di un altro individuo e dunque non viene selezionata durante il processo evolutivo», spiega Grifoni e aggiunge «diverso è quello che accade durante un’infezione cronica, come quella con HIV, in cui il virus si replica a lungo all’interno dello stesso organismo: in quel caso la risposta T ha il tempo di esercitare pressione selettiva sul virus. Covid-19, almeno nella maggioranza dei casi, è un’infezione breve e acuta e non c’è tempo perché questo fenomeno accada».

Già nel 2020, Grifoni e gli altri ricercatori del gruppo avevano messo a punto la procedura per ottenere, a partire dalla sequenza del SARS-CoV-2, l’insieme più rappresentativo possibile dei frammenti che le HLA espongono sulla superficie di una cellula infetta da usare come reagenti per valutare l’attività delle cellule T dopo un’infezione naturale. «Dall’inizio della pandemia abbiamo costruito una rete di oltre cento laboratori nel mondo con cui condividiamo questi reagenti in modo da avere risultati confrontabili e progettare studi che si completino fra loro».

Nel caso della vaccinazione, il processo è lo stesso, ma le cellule esporranno sulla propria superficie solo frammenti della proteina spike, l’unica porzione del virus con cui viene sollecitato il sistema immunitario dei vaccinati.

Le cellule T prelevate dal sangue dei donatori sono state quindi messe alla prova con i reagenti ottenuti dalla versione ancestrale del virus e con quelli ottenuti dalle varianti successive e i risultati sono stati confrontati.

Verso un vaccino universale

Per approfondire il meccanismo molecolare alla base della buona conservazione della risposta T, i ricercatori hanno studiato in dettaglio quattro tra i cento donatori osservando che ciascuno produceva in seguito alla vaccinazione un ampio repertorio di cellule T, indirizzate a diverse porzioni della proteina spike del virus ancestrale e presenti in proporzioni diverse. Se nessuna delle mutazioni di Omicron cade su una determinata porzione, le cellule T associate a quella porzione continueranno a fare il proprio lavoro come prima, ma se una o più mutazioni interessano quel frammento la loro risposta perde vigore. «A seconda della posizione delle mutazioni e delle caratteristiche del repertorio di cellule T di ciascun individuo le cose possono cambiare», spiega Grifoni «ci possono essere casi singoli in cui la risposta T è depressa o inibita, ma a livello di popolazione i nostri dati suggeriscono un buon livello di conservazione».

Una ricerca depositata questa settimana sull’archivio di preprint medrXiv e coordinata da un altro italiano, l’immunologo Antonio Bertoletti della Duke-NUS Medical School di Singapore, si è concentrato sulla minoranza di soggetti vaccinati o guariti nel proprio campione in cui la risposta T risultava inibita verso Omicron. Bertoletti e collaboratori hanno osservato che il repertorio di cellule T presente nel sangue di questi individui era particolarmente sbilanciato verso singoli frammenti del virus. In altre parole, nel repertorio esisteva una risposta T “dominante” e questa risposta era associata a porzioni del virus in cui sono presenti alcune mutazioni distintive di Omicron. Un esempio è la mutazione N501Y, presente sia in Alfa che in Omicron, ma non in Delta. Oltre a facilitare l’ingresso del virus nelle cellule, questa mutazione impedisce alle cellule T dominanti in questi soggetti di riconoscere il frammento di virus esposto sulle cellule infette e attivarsi per eliminarle. «Il nostro studio conferma quanto visto da Sette e collaboratori, anche noi vediamo che globalmente la risposta T rimane largamente conservata contro Omicron», commenta Bertoletti, «ma la nostra attenzione si è concentrata sulle rare componenti della risposta T dirette alle porzioni di virus interessate dalle mutazioni delle diverse varianti. Così abbiamo capito che queste componenti sono dominanti in alcuni soggetti che hanno un particolare tipo di HLA e per questo l’efficacia della risposta T si riduce fortemente fino a essere del tutto inibita». Il risultato di Bertoletti suggerirebbe che esistono delle popolazioni, caratterizzate da certe HLA, che potrebbero aver esercitato una pressione selettiva sul virus proprio tramite le loro cellule T. «Il nostro lavoro non riguarda l’origine della variante Omicron, né delle altre varianti, ma la mia impressione è che suggerisca un meccanismo che potrebbe aver guidato la sua selezione durante una catena di trasmissione, un’ipotesi alternativa a quella che ritiene che Omicron sia emersa da un’infezione prolungata in una persona immunodepressa», conclude Bertoletti.

Sette e coautori sottolineano che il fatto che in generale le cellule T dei vaccinati siano in grado di riconoscere le cellule infettate con Omicron, potrebbe essere sfruttato per progettare vaccini che siano più robusti rispetto alle varianti, incorporando «nei vaccini porzioni del virus che suscitano una risposta T più ampia e indirizzata verso porzioni non interessate dall’evoluzione del virus».

Facendo un passo ancora più avanti, Grifoni riflette sulla possibilità di sviluppare vaccini universali contro i coronavirus. «Se fossimo in grado di trovare dei frammenti comuni a tutti coronavirus e in grado di stimolare una risposta da parte delle cellule T, potremmo mettere a punto vaccini che ci proteggano dalle forme gravi dell’infezione non solo con il SARS-CoV-2 ma anche con altre specie virali della stessa famiglia che potrebbero emergere in futuro. Avremmo così una prima linea di difesa già pronta che potremmo poi complementare con vaccini specifici che riducano la probabilità di infettarsi e trasmettere il virus. Non saremmo inermi come siamo stati durante tutto il 2020».

Per ricevere questo contenuto in anteprima ogni settimana insieme a sei consigli di lettura iscriviti alla newsletter di Scienza in rete curata da Chiara Sabelli (ecco il link per l'iscrizione). Trovi qui il testo completo di questa settimana. Buona lettura, e buon fine settimana!