Nella prospettiva della knowledge society, il rapporto fra scienza e società è un punto critico fondamentale. Esaminare come lo si vuole affrontare vuol dire saggiare l’orizzonte nel quale stiamo elaborando la knowledge society. Eppure, nel profluvio di documentazione già prodotta dalla Commissione Europea per Horizon 2020 spicca l’assenza di un asse d’intervento dedicato, a differenza dei due precedenti Programmi Quadro. La ricerca del dialogo che nell’FP6 rientrava in “Science and Society” (88 milioni) era diventata in tanti progetti di “Science in Society” dell’FP7 (330 milioni), fra i quali moltissimi italiani, l’attivazione dei cittadini a partecipare ai dibattiti sulle questioni tecnico-scientifiche più rilevanti nell’agenda pubblica. La ricerca di un dialogo fra “diversi” stava diventando, nei fatti, la costruzione di molteplici occasioni per una innovativa comunicazione scientifica che avesse anche la valenza di una consapevole democrazia partecipativa nella knowledge society. Eppure, la comunicazione scientifica, che nella sua accezione ampia ricopre l‘intera area scienza & società e non solo la divulgazione, in Horizon 2020 compare fin qui solo come disseminazione. Quasi il suo ruolo fosse quello di facilitare la diffusione dell’innovazione, addolcire quella medicina che, si sa, ha le sue mandorle amare, come persino si legge in qualche documento preparatorio. Un olio per lubrificare le magnifiche sorti e progressive di un’innovazione le cui leve sono consegnate agli addetti ai lavori? Il dialogo del mondo della ricerca con l’esterno, in effetti, è tutto chiuso in un mondo dell’innovazione ridotto alle imprese esistenti. Bisognerà prestare grande attenzione affinché l’insistenza che la ricerca sia rivolta a << moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del settore commerciale e affrontare le sfide sociali >> non comporti il ridimensionamento della ricerca di base e del ruolo dell’opinione pubblica, come sembra di dover temere, mettendo a rischio gli stessi mercati del futuro. Sarebbe l’opposto di quel che è auspicabile per una knowledge society.

Parametri che misurino la qualità delle ricerche che si stanno facendo sul breve/medio periodo, in termini di numero di brevetti conseguiti, spin-off universitari, Pil generato, posti di lavoro creati, risposte alle sociatal challenges ecc. sono pericolosi. Albert Einstein, che di misure se ne intendeva, diceva: Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato. Comunque, quando ci misuriamo con quest'impresa, il peggior nemico dal quale guardarci è il nostro dogmatismo (ideologico, riduzionistico, di breve termine). Bisogna fare attenzione a che il Governo dell’Europa, proprio per shortermism, non declini dalla Governance, avviata dall’affermazione del principio di sussidiarietà lungo binari partecipativi nel corso degli anni Novanta, verso unGovernment tradizionale (centralistico, top-down, tecnocratico), demandando la composizione degli interessi alla negoziazione fra lobbies nei corridoi opachi di Bruxelles e Strasburgo. Segnerebbe l’uscita di scena dell’Europa.

L’assillo per l’eccellenza delle prestazioni (chi può esservi contrario?) non deve ridursi al guardare a un solo modello, storicamente affermatosi per mille motivi (di sistema-paese e di assetto geopolitico,) e a esportarlo in tutto il continente, serializzandolo ottusamente a detrimento della coesione europea e del patrimonio della cultura europea. Bisogna evitare che un’incontinenza retorica per l’eccellenza accompagni l’internazionalizzazione necessaria verso una esiziale mcdonaldizzazione della ricerca. La scienza ha sempre beneficiato del fatto che, oltre a coltivare il mainstream, si coltivasse anche una zona franca, dalla quale spesso è venuta fuori, magari nel lungo periodo, una “rivoluzione”. Tanto più se i meccanismi di formazione del mainstream sono divenuti, a dir poco, opachi.

La domanda da porsi è: la varietà europea è una risorsa da mettere a valore dell’Unione (elaborando nuove istituzioni culturali all’altezza della sua storia ricchissima) o un gravame del quale liberarsi il più in fretta possibile, costi quel che costi (adottando frettolosamente un certo modello che si ritiene eccellente)? Attenzione a che la soluzione non sia (qualche segno ve n’è) un’Europa della ricerca a tre velocità: quella delle eccellenze che ipostatizzano surrettiziamente la propria come L’eccellenza, magari godendo di una rendita di posizione geopolitica; quella dei nuovi provinciali che cercano di accreditarsi ingraziandosi e fregiandosi dell’eccellenza altrui, facendosi (come sempre) “più realisti del re”; e quella di chi, erede di tradizioni in difficoltà per ragioni esogene e assai generali, si lascia bollire a fuoco lento (come nella famosa sindrome della “rana bollita”). Nel frattempo quel che è dato per scontato da (quasi) tutti va avanti.

In un documento sul futuro dell’European Institute of Innovation and Technology, per esempio, si dà ancora per scontato il cosiddetto paradosso europeo, per cui a un’eccellente ricerca di base universitaria farebbe riscontro uno scarso sviluppo tecnico-industriale, e ciò a causa di un cattivo trasferimento di conoscenza dalle università alle imprese, le quali, per questo motivo, si troverebbero prive di capacità innovativa. È una convinzione di senso comune, ma è un errore.

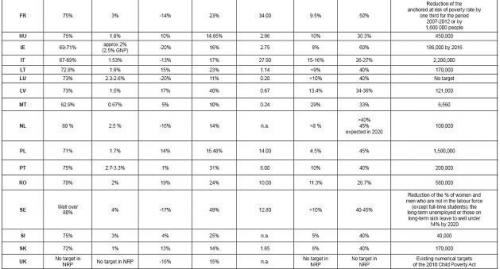

Gli Stati Uniti per primi vi caddero durante gli anni Ottanta, quelli cioè del confronto serrato col Giappone, ma seppero rilanciarsi nel decennio successivo. Non si trattava tanto di stringere il traguardo della ricerca di base sull’industria, ma al contrario di allargare l’orizzonte sia delle università sia delle imprese per conquistare le posizioni di leadership nella società della conoscenza. Quale ruolo cerca ora l’Italia in un’Europa che rischia grosso nel futuro della ricerca? Quello di fanalino di coda. Che cosa di più “ragionevole” per una classe dirigente un po’ provinciale, diciamocelo, che, dopo il periodo di vacche grasse (ma quando mai, per la ricerca italiana?) stringere un po’ la cinghia, ovunque, ovviamente a cominciare da ciò che ha effetti difficilmente misurabili e, comunque, sul più lungo periodo? Ecco, dunque, i target R&D/Pil che i Governi europei un anno fa presentarono alla Commissione Europea, nei quali “svetta” il nostro.

Fonte: Europe 2020

Quello dell’allora Governo italiano cosa fu, cinico realismo o scelta irresponsabile? Insomma, parafrasando un’infelice, ma sincera, uscita di un superministro di quel Governo, cosa delibare alla buvette del Governo del Paese: una Commedia o una tragedia?

Dopo aver perso decenni dietro a un fantasioso sviluppo senza ricerca (furbizia suicida, lo si sarà capito quantomeno col senno di poi), un lacerante quanto falso problema del costo del lavoro (la questione reale è alzare il valore aggiunto), un falso paradosso europeo (tanto la ricerca di base quanto le imprese si sono spostate progressivamente verso settori a minor tasso di crescita e il knowledge transfer, per altro un ossimoro, non può certo risolvere la situazione), vogliamo ora morire di shortermism?

La domanda alla quale inchiodare la classe dirigente del nostro Paese è questa: dove avremmo potuto essere oggi se mezzo secolo fa avessimo cominciato a puntare anche sul lungo periodo (oggi), su ciò che non si conta (la cultura italiana) perché non è contabile e perché è innumerevole? Che cos’è la cultura, se non ciò che è più difficile contare ma anche ciò che più conta, come la nostra migliore tradizione insegnò al mondo? Da Dante (appunto, signor superministro) in avanti. Non è stato forse lo shortermism che, come un panico collettivo da ansia da prestazione, ha fatto avvitare il mondo nella situazione nella quale si ritrova? A furia di misurare, si guarda sempre più sul breve termine e si finisce con lo sbattere il naso.

A voler scegliere il tempo giusto, poi, quand’è il tempo di investire in ricerca? Quando le cose andavano bene, la sopravvivenza non era minacciata e pochi ne sentivano il bisogno; ora che le cose vanno male, è in gioco la sopravvivenza e nessuno ne vede la possibilità. Tenere vivo il rapporto fra scienza e società vuol dire far venire alla luce del sole queste trappole, sottoporle alla critica pubblica (la conoscenza è il primo dei beni comuni inventati dall’umanità), allungare il nostro orizzonte oltre la punta del naso per prendere la mira su una società dove cultura e democrazia rendano la vita di tutti degna di essere vissuta. Questo mi sembrerebbe un buon orizzonte per il 2020.

Un Governo del XXI secolo dovrebbe adoprarsi, allora, per una (good) Governance. E nella knowledge society ciò vorrebbe dire mobilitare tutte le risorse umane e culturali per favorire l’intera circolazione della conoscenza: dalla sua (ri)generazione creativa alla istituzionalizzazione ragionevole, dalla diffusione capillare alla socializzazione partecipata. Si tratterebbe, cioè, di assicurare le migliori condizioni affinché proliferino ricercatori motivati su quel che ricercano, capaci di aprire nuove vie allo sviluppo dell’umanità; ma anche la qualità e trasparenza dei processi di riconoscimento, selezione e istituzionalizzazione della conoscenza; nonché la diffusione (materiale e immateriale) dei ritrovati più innovativi senza esclusioni; e, last but not least, la messa a disposizione di tutti i cittadini della conoscenza più avanzata, costruendogli opportunità per produrne di originale. E se la conoscenza che emergerà sarà diversa da quella preventivata, tanto di guadagnato per il tenore democratico della società della conoscenza. Se questa, poi, deve far leva sulla motivazione e sulla responsabilità delle persone, sappiamo bene che la misura ossessiva delle prestazioni non ha mai motivato nessuno a lavorare meglio, ma ha diffuso solo una cultura del “cottimo a misura”. Se misurare si deve, perché giusto e opportuno, l’ossessione nel misurare alimenta effetti perversi, navigazioni di piccolo cabotaggio, perdite di tempo nel mettere e nell’aggirare ostacoli burocratici, un’ammuina che elude e, in definitiva, ostacola l’innovazione. Anche per questo si è da tempo superato il fordismo in fabbrica: vogliamo introdurlo ora nelle università? Qui diviene centrale il ruolo che vogliamo assegnare alle università europee, con la loro prima, la seconda e, forse soprattutto, con la loro terza missione. Ma in Horizon 2020 se ne parla assai poco.