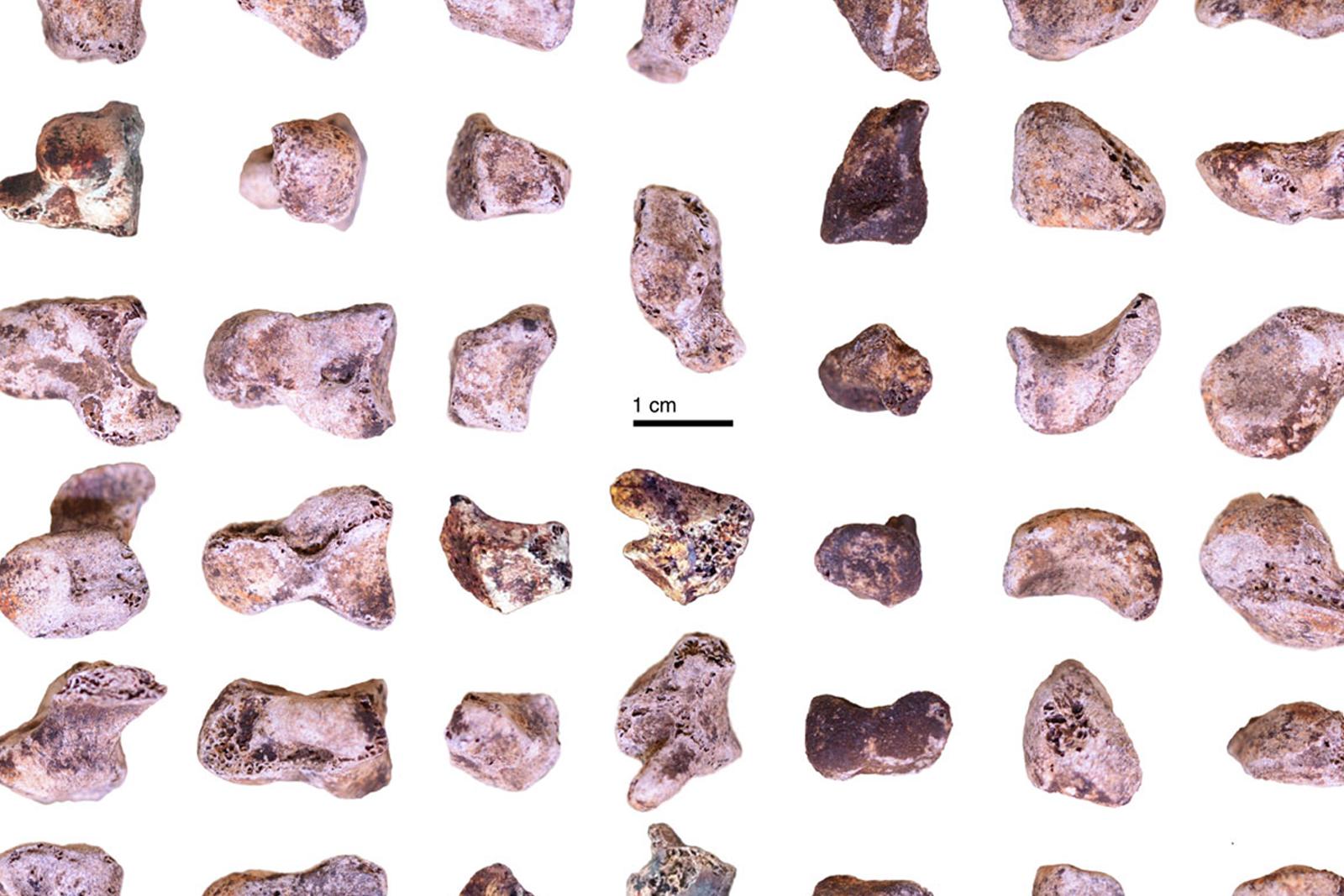

Frammenti delle ossa della mano di Homo naledi, caratterizzato dalla coesistenza di tratti antichi e moderni. Crediti: Nature Comunications/Wikimedia Commons. Licenza: CC BY 4.0

E’ la stampa, bellezza. E tu non puoi farci niente. Niente!

Ricordate la celebre battuta di Humphrey Bogart in quel film in bianco e nero dei primi anni ’50? E noi potremmo dire: è la scienza, bellezza! Aggiungendo che ciò che è vero per la scienza in genere, non può che essere vero anche per la scienza delle nostre origini: la paleoantropologia.

La ricerca scientifica è da sempre una combinazione fra ipotesi e verifica di quelle ipotesi, attraverso analisi di dati sperimentali riproducibili. A questo processo virtuoso si è aggiunta da tempo una contaminazione di tipo giornalistico. Articoli scientifici che hanno compiuto il primo passo di validazione da parte della comunità specialistica di riferimento – cioè che sono stati appena pubblicati su riviste internazionali più o meno importanti e/o prestigiose (avendo dunque superato il vaglio di una peer review) – vengono immediatamente propagati, amplificati e talvolta deformati da una sorta di eco mediatica, che rimbalza in modo talvolta fragoroso su quotidiani, periodici e siti web (per non dire dell’ulteriore amplificazione dei social), diventando troppo presto una sorta di “verità condivisa” (se mai lo possa essere).

Da parte mia, negli ultimi anni mi sono spesso trovato a raccomandare cautela verso facili entusiasmi per nuovi dati e nuove interpretazioni, dovendo ricordare che, con il passare del tempo, certe conclusioni possono rivelarsi tutt’altro che … conclusive e possano essere riconsiderate o, magari, abbandonate del tutto. In scienze come quelle naturalistiche, e la paleoantropologia non fa eccezione, si procede per modelli. Le osservazioni e i risultati delle nostre analisi sono cioè in grado di fornire ipotesi di lavoro e non certo soluzioni definitive né, tanto meno, leggi. Le ipotesi dovranno poi essere verificate da nuove osservazioni e nuove analisi. Se il quadro interpretativo precedente è robusto, altrettanto robuste dovranno essere le evidenze che vengono proposte per eventualmente confutarlo.

Così la ricerca va avanti: è la scienza, bellezza!

Elaborare su dati ancora incerti speculazioni ardite può essere fuorviante. Purtroppo, con la paleoantropologia questo accade ancor di più che in altri campi della scienza. Non solo perché essa si basa su fragili prove, rappresentate da ossa frammentarie e schegge di pietra disperse nello spazio e nel tempo. Il problema sta anche nella natura stessa della nostra disciplina. Questo è un po’ l’interesse, il fascino e la forza, ma anche la debolezza e, direi, la condanna delle scienze dell’uomo. E già: siamo tutti interessati alle narrazioni della paleoantropologia, visto che si tratta della nostra storia (da qui il fascino e la forza), ma ne consegue anche che ci sentiamo autorizzati a proporre conclusioni spesso affrettate e inevitabilmente agganciate alla nostra formazione personale, per tacere dei preconcetti (da qui la debolezza e la condanna).

Al lavoro dei ricercatori e ai loro modelli si aggiunge, allora, un rumoroso coro di voci incontrollabili, che raccolgono il punto di vista (più che legittimo, ma spesso quanto meno emozionale) di operatori di altri settori del sapere e della comunicazione. E non basta. Dobbiamo anche rilevare che a fare da “untori” (nel senso seicentesco e manzoniano del termine) sono a volte gli stessi ricercatori. Nel senso che a far partire e a indirizzare il lancio mediatico sui risultati di una ricerca scientifica sono proprio gli autori – meglio se ritenuti autorevoli – dello studio in parola. Non credo ci sia malizia in questo: per vari motivi e diverse finalità, siamo tutti mossi dall’andazzo dei tempi e, cioè, dallo sfrenato bisogno di visibilità che abbiamo di emergere, sovrastando per un attimo il bombardamento assordante di informazioni nel quale siamo immersi, oltre che (ovviamente) da umanissimi convincimenti personali.

In una cornice di questo tipo, hanno fatto e continuano a fare molto rumore alcune proposte di revisione di quanto sembrava consolidato ormai da decenni sulle origini di Homo sapiens, cioè che la nostra specie sia comparsa da una popolazione isolata dell’Africa orientale di circa 200 mila anni fa.

Sia i fossili, come alcuni reperti scoperti in Etiopia e altri poi in Sudafrica e altri poi in Israele e poi ovunque, sia le molecole, cioè le stime di coalescenza basate sulla diversità umana attuale, sembravano concordemente indicarlo: l’Africa, probabilmente il Corno d’Africa, e circa 200 mila anni fa. Successivamente, si assiste alla diffusione prima africana e poi planetaria dell’assai flessibile, esuberante e invasiva specie chiamata Homo sapiens.

Il dato paleoecologico è del tutto coerente con questa ipotesi, visto che descrive per quell’epoca una fase piuttosto arida nelle aree tropicali e, dunque, una tendenza alla frammentazione dell’ambiente e all’isolamento delle popolazioni. Al tempo stesso, altri elementi suggeriscono che la popolazione iniziale della specie doveva essere piuttosto piccola, come in effetti previsto dalla teoria dei punctuated equilibria (proposta da S.J. Gould e N. Eldredge negli anni ’70 del secolo scorso), per cui il cambiamento capace di produrre una nuova specie sarebbe favorito in piccole popolazioni isolate, che si troverebbero in tempi rapidi a confrontarsi da subito con quelle della specie madre.

Questo è ancora una volta ciò che i fossili e i siti preistorici raccontano, combinati con i dati bio-molecolari della paleogenetica. Per decine di millenni troviamo morfologie moderne che si affiancano, nella loro diffusione, a un contesto di variabilità arcaica, con tanto di incroci interspecifici fra individui della nuova specie e quelle/i di altre specie geneticamente affini, come ad esempio devono essere state le varietà vicino-orientali dei Neanderthal, il ramo asiatico del medesimo spettro di variabilità (cioè i cosiddetti “denisoviani”) e, a maggior ragione, le popolazioni africane della specie umana arcaica (Homo heidelbergensis) da cui Homo sapiens si era appena differenziata.

C’è poi l’aspetto evo-devo (l’istruttiva combinazione tra evolution e development). Ci sono sempre più elementi per sostenere che la comparsa della specie moderna sia da ricondurre a una nuova regolazione nelle modalità di accrescimento e sviluppo soprattutto in età perinatale. Il fenomeno generale dell’encefalizzazione, che è un sorta di filo rosso che accompagna tutta l’evoluzione del genere Homo, proprio per questa combinazione evo-devo trova in Homo sapiens un nuovo equilibrio tra l’espansione encefalica e l’ossificazione della volta cranica. La forma alta e globulare del nostro cranio appare improvvisamente nella documentazione fossile, tanto da farci pensare a una variazione genetica rara, la qual cosa si combina bene con un fenomeno “puntuato” di speciazione, come detto.

E qui arriva anche la componente exaptation (termine con cui si intende che un nuovo adattamento può essere dovuto a strutture pre-esistenti che vengono cooptate per una diversa funzione). La nuova regolazione nei tempi di accrescimento connessa alla nostra particolare conformazione encefalica ha consentito lo sviluppo di nuove connessioni neuronali e una prolungata recettività all’apprendimento. Ecco che allora, dopo una sorta di tempo di latenza (a mio avviso “fisiologica”), l’archeologia ci indica che qualcosa di profondo era cambiato , con la comparsa di un mondo di simboli che non si era mai visto.

Questo, detto davvero in breve, il modello che molti di noi hanno in mente quando si fa riferimento alle origini della specie umana anatomicamente e culturalmente moderna, cioè di Homo sapiens.

Questo è ciò che un complesso intreccio di dati da decenni suggerisce con sempre maggiore chiarezza e dovizia di dettagli.

Per considerare abbattuto (o, se si preferisce, confutato) un quadro così convincente e consolidato, non basta una nuova datazione, qualche equivoco su quali siano i caratteri che davvero ci fanno Homo sapienso argomentazioni francamente tautologiche e un po’ arruffate, come quelle che ho letto su un articolo pubblicato in un’importante rivista internazionale -Trends in Ecology & Evolution (Scerri et alii, 2018) – a seguito di un convegno multidisciplinare tenutosi un paio d’anni fa a Oxford e sottoscritto da una ventina di miei colleghi (e cari amici), ancorché alcuni di loro siano davvero autorevoli.