Il Nobel per la Medicina 2016 è dedicato all'autofagia che rappresenta uno dei più importanti meccanismi attraverso i quali le cellule si rinnovano ed eliminano componenti non più funzionanti.

Come le cellule mangiano se stesse

L'autofagia cellulare partecipa in maniera essenziale al mantenimento dell'equilibrio tra la sintesi, la degradazione e il riciclaggio dei prodotti cellulari, ma si attiva in maniera particolarmente significativa in alcune circostanze critiche. Per esempio, quando una cellula si trova in uno stato di grave carenza di sostanze nutritive, per cercare di sopravvivere comunque sacrifica alcuni suoi elementi per fornire energia alle funzioni essenziali. L'autofagia interviene anche quando la cellula è infetta, o quando alcuni organelli di importanza cruciale, come i ribosomi e i mitocondri, sono gravemente danneggiati e disfunzionali.

Di

autofagia se ne parla dagli anni ’60, quando i primi ricercatori ipotizzarono

che le cellule erano in grado di distruggere i propri contenuti racchiudendoli

in membrane, i lisosomi. A “portare

un nuovo paradigma” nella nostra comprensione su come le cellule riciclino le

sostanze di scarto si sono dovuti aspettare gli anni ’90 e le ricerche del

giapponese Yoshinori Ohsumi, che

oggi il Karolinska Istitute ha premiato con il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina.

Secondo infatti il comitato dei Nobel “le sue scoperte hanno aperto la strada

per comprendere l'importanza fondamentale dell’autofagia in molti processi

fisiologici, come nell'adattamento alla fame o la risposta alle infezioni”.

Ma per comprendere meglio la portata di questo Nobel bisogna fare qualche passo indietro.

Dal lisosoma al proteasoma

Tutto incomincia nel 1950 quando alcuni scienziati osservano un nuovo compartimento cellulare specializzato, contenente enzimi che digeriscono le proteine, carboidrati e lipidi. Questo comparto specializzato viene indicato con il nome di "lisosoma" e funziona come una stazione di lavoro per la degradazione dei costituenti cellulari.

La loro prima identificazione si deve a Christian De Duve (premio Nobel nel 1974 per la Medicina), che cercò di comprendere la struttura delle cellule eucariotiche e di questi organuli in particolare. De Duve riuscì a isolare i lisosomi attraverso delle semplici tecniche di centrifugazione, che consentirono di purificarli, separandoli da tutte le altre componenti della cellula. Ma col passare degli anni nuove ricerche sottolinearono come la cellula ha diverse strategie per eliminare le proteine mal assemblate o non funzionali o semplicemente per abbassare le concentrazione intracellulare di una certa specie proteica. Oltre ai lisosomi infatti c'è anche un meccanismo di demolizione proteica citosolico che vede coinvolto un enorme complesso macromolecolare denominato proteasoma. All'interno di questo campo di ricerca Aaron Ciechanover, Avram Hershko e Irwin Rose, insigniti del premio Nobel 2004 per la Chimica, furono i primi a spiegarne il complesso meccanismo che possiamo sintetizzare però in poche righe.

La maggior parte delle proteine cellulari che vengono degradate sono prima modificate tramite il legame covalente con una proteina a basso peso molecolare, l’ubiquitina. In questo modo la proteina da eliminare viene marcata e indirizzata verso la proteolisi ad opera di una grossa proteasi, presente in tutte le cellule eucariotiche a livello citoplasmatico e nucleare, nota come proteosoma o proteasoma 26S. Studi importanti e fondamentali quelli di De Duve e del proteosoma che però lasciamo alcuni punti di domanda. Uno su tutti: quali sono i geni coinvolti in questo meccanismo essenziale? Una domanda che ha trovato una risposta proprio grazie agli studi pioneristici di Yoshinori Ohsumi, classe 1945.

I lieviti di Ohsumi

In quel di Tokyo condusse una serie di brillanti esperimenti con dei lieviti. Cellule semplici e facili da usare ma anche con strutture cellulari non sempre facilmente distinguibili al microscopio. Ohsumi pensò però che se fosse riuscito a disturbare il processo di degradazione nei vacuoli, gli organuli cellulari in cui avviene l'autofagia nei lieviti, gli autofagosomi, si sarebbero accumulati nei vacuoli, e sarebbero risultati visibili. Un’idea semplice ma che ebbe i suoi frutti. In poco tempo Ohsumi riuscì a provare che l'autofagia avveniva nelle cellule di lievito. Soprattutto, aveva a questo punto ideato un metodo per identificare i geni chiave coinvolti nel processo: analizzando migliaia di varianti di lievito identificò i 15 geni che sono essenziali nell'autofagia. Un organismo unicellulare che ha fatto da modello per la scoperta di molti altri processi cellulari fondamentali, dalla riparazione del DNA all’epigenetica.

Ohsumi riuscirà infatti

poi a dimostrare che lo stesso

meccanismo che permetteva al lievito di liberarsi delle sostanze di scarto

era presente in tutte le altre cellule,

comprese quelle umane.

Gli studi e le idee di Oshsumi

sull’autofagia sono racchiuse in una recente review pubblicata su Nature.

Leggendola si apprende quanto l'autofagia sia fondamentale nel sistema immunitario dell'organismo: quando batteri come Streptococco e Salmonella infettano le cellule, vengono smaltiti anche con questo processo. Ma non solo, un malfunzionamento dell'autofagia può causare malattie come il cancro, il diabete o la degenerazione dei neuroni che avviene nel Parkinson. Come si legge nella motivazione del Nobel: “dopo un'infezione, l'autofagia permette di eliminare i batteri e i virus che avevano invaso l'organismo. Contribuisce allo sviluppo dell'embrione e al differenziamento delle cellule durante la crescita”.

“Un Premio Nobel meritato”

«Si tratta di un Premio Nobel assolutamente meritato», ha detto a Radio 3 Scienza il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, che ci aiuta a capire qualcosa in più sull’autofagia.

«Le nostre cellule innanzitutto fanno fagocitosi, ovvero ci sono cellule specializzate che ‘mangiano’ e che giocano un ruolo fondamentale nelle nostre difese. Si è scoperto che le cellule fanno anche autofagia, mangiano cioè pezzi di se stesse. Da una parte questo meccanismo permette la pulizia della cellula dall’altro permette alla cellula di sostenersi in situazioni difficili. È anche un processo fondamentale in patologie diverse, in particolare nello sviluppo di cancro».

Previsioni smentite

Anche quest’anno le previsioni sono state smentite. È dal 2002, infatti, che Thomson Reuters ci prova analizzando i candidati e segnalando i migliori in lista. In questi anni l'istituto ha nominato 260 candidati, ma solo 39 hanno vinto e solo 9 nello stesso anno delle previsioni.

Questo perché ci troviamo di fronte a dei “semplici” sondaggi ma pur sempre dei

sondaggi, ma soprattutto perché quando

c’è di mezzo il Comitato per il Nobel norvegese le sorprese sono dietro

l’angolo. Per dirla tutta un Comitato che nelle ultime settimane non naviga in

buone acque dato che due dei suoi membri si sono appena dimessi per essere

stati vicini a Paolo Macchiarini, il

chirurgo italiano che nel 2001 aveva effettuato dei trapianti di trachea

sintetica derivata da cellule staminali, sottovalutando i rischi per i

pazienti, due dei quali sono poi deceduti.

Quest’anno i bookmakers della Reuters davano come favoriti Gordon Freeman,

Tasuku Honjio e Arlene Sharpe: ricercatori che hanno trovato i “bersagli” per

le nuove terapie antitumore.

La sorpresa di Ohsumi

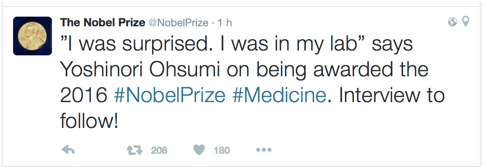

Ultima cosa: come ha reagito Ohsumi al Nobel? Ecco la sua gioia racchiusa in un tweet

La ramazza cellulare

Il commento su twitter di Ed Yong, scrittore scientifico per The atlantic, illustra quanto ancora poco ne sappiamo riguardo alla scoperta che è stata premiata col Nobel per la Medicina a Yoshinori Ohsumi. Dice Yong: “Dare il Nobel a uno che ha mostrato come le cellule divorino se stesse pare perfetto per il 2016”. La logica implicita è che questo è un annus horribilis in quanto a autodistruttività, per cui ben venga premiare l’autofagia, un meccanismo di auto-consunzione che permette alle cellule eucariotiche di digerire parte dei loro costituenti.

In realtà, come spesso accade il bicchiere è mezzo pieno e c’è ragione di essere ottimisti. La ricerca degli ultimi 25 anni ha rivelato che l’autofagia è un meccanismo centrale e molto vantaggioso per la vita degli organismi complessi. Sì, perché grazie ad essa, le nostre cellule si sbarazzano di ciò che è vecchio e dannoso e lo riciclano creando nuovi nutrienti. Questa vera e propria microscopica catena di smaltimento dei rifiuti inizia con la costruzione di un organello circondato da una membrana all’interno della cellula, per isolare il materiale da riciclare. Tale organello, chiamato autofagosoma, viene poi fuso con un altro chiamato lisosoma, che agisce da vera e propria centrale di smaltimento e riciclo. Mentre del lisosoma sappiamo dagli anni ’50 grazie alle scoperte di Christian de Duve, Nobel per la Medicina nel 1974, gli autofagosomi sono stati descritti solo negli anni ’70-’80. Questa differenza temporale è in parte dovuta al fatto che mentre il lisosoma gestisce il traffico di tutto quello che la cellula cestina e ricicla, l’autofagia viene chiamata in causa principalmente quando la cellula è affamata o quando c’è qualcosa di danneggiato da sostituire. Siccome il laboratorio è un ambiente controllato e gli esperimenti su cellule in coltura vengono generalmente condotti in condizioni di nutrimento ottimale, c’è voluto un po’ di più per scoprire l’esistenza di un meccanismo che ci permette di proteggerci e adattarci all’ambiente che ci circonda.

Come spesso succede nella scienza, anche dell’autofagia si è capito molto guardando ad organismi unicellulari semplici. Infatti, molti dei geni dell’autofagia sono stati scoperti da Ohsumi utilizzando il lievito di birra, nel quale è relativamente semplice inattivare geni per scoprire quelli che regolano un determinato processo. Ciò ha permesso di capire anche che l’autofagia è intimamente connessa al traffico di membrana, premiato dal Nobel per la Medicina 2013, che rifornisce il lisosoma. A questo proposito, vale la pena di ricordare che l’accademia ha voluto premiare ancora una volta delle ricerche di base, fatte senza la presunzione di scoprire qualcosa di specifico. Definire a priori che cosa si scoprirà va molto di moda per ottenere fondi di ricerca, ma raramente porta a scoprire qualcosa di veramente nuovo. In più, come è accaduto in passato, l’accademia ha voluto premiare chi ha descritto per primo molecolarmente il processo. Ma va ricordato che, come per molte altre scoperte, la nostra conoscenza attuale dell’autofagia si basa sul lavoro corale di molti, in molte parti del pianeta. Su tutti, ricordo Dan Klionsky e Beth Levine in USA, Sharon Tooze in UK, Per Seglen in Norvegia, e i nostri Francesco Cecconi e Fulvio Reggiori.

Dato che il processo è stato scoperto non troppo tempo fa, sappiamo di non sapere ancora molto dell’autofagia. Alcuni geni importanti che la regolano molto probabilmente non sono ancora noti. Quando qualche anno fa il mio laboratorio ne scoprì uno che è anche coinvolto nel traffico di membrana, rimanemmo per qualche tempo stupiti che nessuno lo avesse ancora descritto a quasi vent’anni dopo che i primi geni erano stati scoperti! Ma soprattutto non sappiamo ancora il ruolo dell’autofagia nella funzione di molti tessuti e organi, e della sua alterazione nelle malattie. Sappiamo che essa permette di rimpiazzare organelli danneggiati, quali i mitocondri che ci riforniscono di energia, una funzione molto importante in distretti che ne usano molta come i muscoli. O di mettere in movimento nutrienti come quelli immagazzinati da cellule che fanno ciò di mestiere come quelle del nostro fegato o tessuto adiposo. E, ancora, di mantenere i nostri neuroni in salute, digerendo proteine danneggiate che possono creare aggregati. Infine, l’autofagia si prende carico di eliminare un crescente numero di patogeni che aggrediscono le nostre cellule.

Tutto ciò ha un forte impatto sulle malattie neurodegenative e sulle distrofie ed è prevedibile che nei prossimi anni molti farmaci che bersagliano componenti dell’autofagia verranno sviluppati. Ma brancoliamo ancora molto nel buio, per esempio, in quanto a capire se l’autofagia favorisce o contrasta l’insorgenza e lo sviluppo dei tumori. Si suppone che all’inizio l’autofagia li contrasti e che poi il tumore ne tragga vantaggio, ma è molto probabile che questo dipenda dal tipo di tumore. Nonostante la nostra ignoranza, è già chiaro che tali e tante funzioni hanno un impatto fortissimo sulla nostra capacità di vivere sani e a lungo. Infatti, esperimenti in vari organismi modello, non solo in lievito, ma anche e soprattutto, in vermi e moscerini e recentemente anche in topi, hanno rivelato che aumentare l’autofagia e diminuire il consumo di nutrienti provenienti dall’alimentazione allunga di molto la vita, protegge dall’invecchiamento e taglia i viveri al cancro. Per vivere bene e a lungo, quindi bisogna usare le risorse che abbiamo a disposizione con moderazione e favorendo non l’abuso, ma il riuso. Funziona per l’ambiente, perché non dovrebbe andare bene anche per noi che ne siamo parte?

Thomas Vaccari

email: vaccart@gmail.com

twitter: @vaccart