Nella fase di uscita dal lockdown, la regola elementare del "metro di distanza" non sarà più sufficiente: finora ha funzionato perché inserita in un contesto di assenza di relazioni, ma bisogna ricordare che il metro di distanza non è un valore costante, bensì proporzionale a una serie di fattori, primo tra tutti il numero di persone presenti

Non si potrà stare per sempre chiusi in casa: prima di approdare a cure efficaci e prima della sperata eventualità risolutiva di un vaccino realmente efficace (ossia che consenta una copertura effettiva, che serva più alle popolazioni che all'industria farmaceutica), la stagione di convivenza che l’umanità intera dovrà intrattenere con il Covid-19 comporterà la necessità di transitare da politiche, protocolli e pratiche di isolamento domestico a quelli di distanziamento sociale. Il tutto dovrà definirsi almeno in una prospettiva di contenimento dei contagi entro i limiti della sostenibilità sanitaria degli stessi.

Entro questa fase di passaggio – esasperati dai contenimenti alla via sociale, suggestionati dal calo dei contagi in una tensione prospettica tra benefici sanitari e costi economici delle misure di profilassi – sarà facile scivolare dall’ottimismo al rassicurazionismo; ottenendo l’effetto nefasto di finire in poco tempo dall’interruzione del lockdown al ritorno di esplosioni epidemiche catastrofiche. Questo rischio esiziale è una minaccia del tutto realistica che potrà essere causata non solo da protocolli di distanziamento sociale inaugurati troppo precocemente sull’onda della decrescita degli indici di morbilità del virus, ma potrà innescarsi anche se questi dispositivi dovessero rivelare un insieme di norme di comportamento inadeguate a contenere efficacemente il contagio.

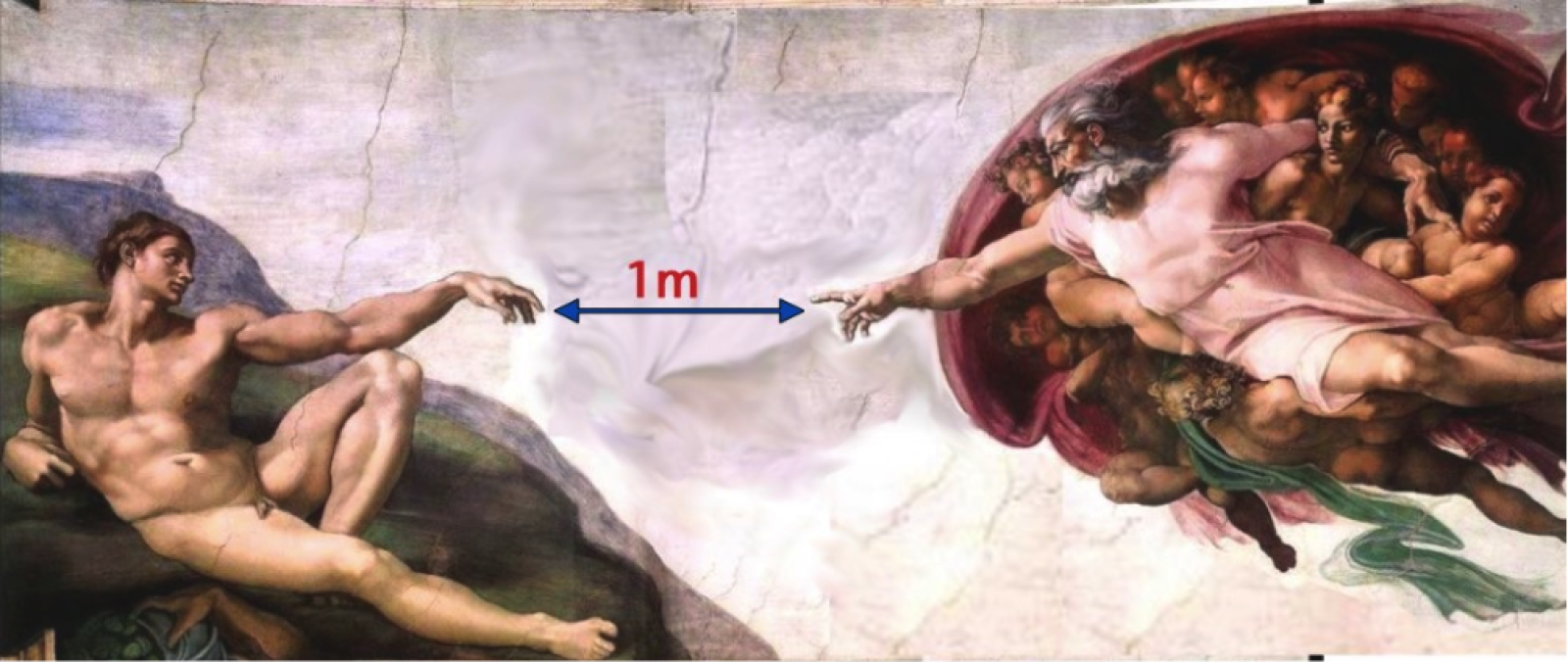

Quando un metro non basta

In tal senso sarà indispensabile la messa a punto di modelli d’interazione capaci di uscire dalla semplicità, dalla banalità della regola elementare prevalente in questa fase, quella data dal motto "un metro di distanza" (che andrebbe intesa più che altro come una cifra “buona da pensare”, valida più in senso simbolico, grazie al suo fascino, al suo carisma regolativo di unità di base). Tale canone finora ha funzionato non tanto per la sua presunta efficacia, ma perché la cornice politica d’isolamento sociale, presente e attiva in queste settimane drammatiche di esplosione globale della pandemia, lo sussume nel prevalere che impone l’assenza totale di relazione, e non ci espone in massa ai suoi limiti intrinseci (la questione riguarda infatti solo le categorie sociali escluse parzialmente dal lockdown in situazioni come quelle lavorative inderogabili).

Il problema di tale pattern viene dal fatto che la distanza di sicurezza non dovrebbe essere approssimata e intesa nei termini di una costante universalmente valida, ma andrebbe pensata come un valore direttamente proporzionale prima di tutto al numero di persone presenti in uno spazio; e in funzione dei dispositivi di prevenzione da queste indossati, dei tempi di permanenza, e poi rispetto alle qualità dello spazio d’interazione (se e quanto è grande, chiuso, aperto, arieggiato, umido, freddo…qual è il livello di contagio, la situazione di rischio presente nel contesto territoriale esterno a questo spazio).

In pratica significa che se entro una situazione in cui interagiscono due (o pochissime) persone può valere il principio di buon senso di mantenere un metro di distanza, per un insieme di dieci, cento o mille persone questa distanza, per seguitare ad essere effettivamente sicura, dovrebbe aumentare all’aumentare del numero di persone. Assumendo approssimativamente che, rispetto al rischio di contagio da emissioni di droplet, per il decadimento di un virus valga la legge generale dell'inverso del quadrato della distanza (es. se a 1m il rischio di contagio è x, a 2m è 1/2x, a 3m 1/4x, a 4m 1/8x, a 5m 1/16x...), si comprende che per ogni situazione reale vi è un insieme massimo di persone dopo il quale, a una data distanza di sicurezza intesa come costante, il rischio di contagio aumenta gradualmente, diventa inaccettabile e poi massimo (es 2 persone a 1m di distanza: rischio bassissimo, tendente a zero; x persone a 1m di distanza: rischio elevato; y persone a 1m di distanza: rischio massimo).

Questo significa che le dinamiche di decadimento delle emissioni contagiose implicano che in ogni spazio si possa intendere un diverso valore di cut-off, una soglia su cui definiamo la non pericolosità, variabile a seconda del numero di persone, e che prima o poi si passi a una situazione di pericolosità fino a giungere a un punto di saturazione, a uno scenario di rischio massimo. Qui, in concreto, un numero troppo elevato di persone, anche a una distanza in apparenza ragionevolmente sicura (in quanto sicura per poche persone), potrebbe, proprio in funzione della loro quantità, trasformare la qualità di tale spazio in una trappola di contagio; anche stando a un’apparente e ingannevole “distanza di sicurezza”.

Dal semplice al complesso

È chiaro che, da una prospettiva di antropologia del rischio, la legge dell’inverso del quadrato della distanza (una legge generale seguita da ogni emissione isotropa per la necessità di conservazione del numero di particelle) serve come base naturalistica di fondo su cui implementare un discorso dove entrano in gioco fattori comportamentali inerenti a una dimensione culturale e alle sue conseguenze su un piano epidemiologico. In tal senso sarebbe il caso iniziare a ragionare, a partire da questa consapevolezza, su politiche e pratiche di distanziamento sociale approdando a modelli più complessi di quelli attualmente in voga. Se per stare a casa è necessario e sufficiente il semplice stare a casa, per stare a distanza è necessario sapere a che distanza stare, caso per caso, a seconda del contesto in cui si è.

Serviranno modelli che siano in grado di comprendere e trattare la distanza di sicurezza (il valore di cut-off, la distanza calcolata rispetto alle dinamiche di decadimento prima illustrate), non come costante ma come variabile, in funzione dei parametri quali-quantitativi che definiscono i contesti d’interazione. Modelli che siano in grado di tradurre questo scenario passando dal semplice al complesso, ma restando in protocolli comunicabili e comprensibili alla popolazione; compatibili e adottabili senza troppe informazioni incomprensibili dalle moltitudini sprovviste di un background culturale esperto.

In ultima analisi, si tratta di poter comprendere quante persone possono stare in uno spazio prima che la somma dei droplet di ciascuno saturi lo spazio stesso, si tratta di poter comprendere quante ce ne possono stare per mantenere un livello di esposizione al rischio basso o quantomeno accettabile. Bisognerà capire in quali situazioni le mascherine dovranno essere considerate come assolutamente necessarie per tutti; dove vi potrà essere possibilità di farne a meno per qualcuno; quali tipi di questi dispositivi possano essere reputati idonei rispetto a momenti, circostanze, ambienti (pensiamo a come sarà difficile con il caldo estivo mantenere ovunque questi presidi di prevenzione). Bisognerà capire che tipologia di assembramento potrebbe, a seconda delle qualità degli spazi d’interazione, mantenersi comunque pericolosa anche nel caso che tutti indossino la mascherina.

Software di controllo tra sicurezza ed etica

Ammettendo che la necessità di contenere i contagi giustifichi un livello di controllo informatico sui singoli cittadini (che comunque sarà foriero di inevitabili problematiche politiche), queste grammatiche di distanziamento potrebbero prevedere una formalizzazione aritmetica con dei software, eventualmente in formato di applicazioni, in grado di calcolare approssimativamente i livelli di rischio a seconda degli spazi e delle persone presenti; suggerendo caso per caso le distanze da adottare.

Questo vuol dire che in determinate situazioni tutti potremmo o dovremmo essere monitorabili dal nostro smartphone, inserendo le nostre variabili di salute e le caratteristiche dei dispositivi di protezione che indossiamo. In tal modo il software definirà le qualità di un ambiente rispetto a chi ci è prossimo e usa gli stessi dispositivi, questo poiché alcuni spazi potrebbero essere frequentabili solo a partire da questo accessoriarci. Similmente si dovrà valutare l’eventualità di regolare l’accesso negli spazi pubblici attraverso software di monitoraggio che, per mezzo di telecamere e altri dispositivi di rilevamento, sappiano leggere la densità di persone in questi spazi; e consentano di regolarla in base a soglie prestabilite di rischio accettabile.

Se non altro poiché è acclarato che a volte capita che le soluzioni alle emergenze finiscano con il produrre emergenze derivate, non si può non considerare che un simile pervasivo affidare la quotidianità delle persone ad algoritmi così necessariamente invadenti presenta un pesante rischio di scivolare in scenari quantomeno distopici se non già prosaicamente dispotici, di accelerazione di un processo generale di controllo digitale dell’umanità per molti versi già abbondantemente in atto. Tuttavia, lo scenario disastroso del rischio pandemia non è una finzione, un pretesto, un costrutto ideologico, una mera invenzione biopolitica rivolta conto la nuda vita delle moltitudini planetarie (come a volte si vagheggia idealisticamente in ambito umanistico). Per questo questi dispositivi di controllo vanno intesi prima di tutto come necessità igienico sanitaria per tutelare la vita umana, comprendendo però che essi vanno monitorati da un punto di vista etico affinché non degenerino in strumenti al servizio di necessità politiche totalitaristiche rivolte contro la vita, anche per semplice inerzia autopoietica degli stessi.

Contagio d'idee: la prospettiva antropologica

Comunque, anche senza giungere a questi scenari da regime informatico, l’onere di problematizzare il concetto di distanza di sicurezza resta. Pertanto, si dovrebbe fare un lavoro di divulgazione per sollecitare la formazione di un senso comune basato sull’incorporazione approssimativa di questi principi, traducendoli in una dimensione non numerico-aritmetica, a partire dall’individuazione e dall’illustrazione di un insieme di situazioni tipiche descritte attraverso formule facilmente comprensibili da tutti (in slogan, immagini e altre rappresentazioni efficaci). Così la popolazione potrà essere educata a interpretare caso per caso quali sono le condotte precauzionali da adottare per ridurre l’esposizione al rischio di finire contagiati. In fondo starà anche e soprattutto al buon senso e al libero arbitrio di ciascuno di noi capire quando è il caso e il momento di “alleggerire uno spazio” rinunciando alla nostra presenza in esso ed essendo messi in condizione di potervi rinunciare. La popolazione mondiale dovrà essere acculturata a comprendere modelli di distanziamento articolati intorno a una regola base del tipo "più gente c'è, più l'ambiente è chiuso, meno protezioni indossano, maggiore deve essere la distanza". Qui sta il senso e la possibilità di costruire consapevolezza “dal basso” rispetto a queste dinamiche.

I protocolli di isolamento domestico finora in uso sono abbastanza semplici da essere compresi soprattutto in funzione del loro spartano rigore: il lockdown risponde all’imperativo elementare di massimizzare la distanza sociale al di fuori dei nuclei abitativi; e la popolazione ha finora risposto in modo complessivamente assai ragionevole al diktat “state tutti a casa!” in quanto ha compreso la drammaticità dei rischi reali di questa pandemia. Ma questo principio – derogabile solo per necessità primarie – non può valere per lunghi periodi, proprio a causa del suo tenore assoluto. Si tratterà quindi di mettere le persone in condizione di comprendere le articolazioni di queste necessarie grammatiche latenti di distanziamento affinché possano applicarle in modo efficace.

Serve una cultura del rischio

Questo può avvenire solo attraverso un compimento antropologico, ossia approdando a una cultura del rischio che, in questo caso, educhi non tanto al rispetto della distanza quanto alla percezione della variabilità delle distanze e delle condotte di sicurezza da tenere. A ben vedere tutto si gioca su un piano imprescindibile di contagio delle idee: favorire la diffusione tra gli individui di una cultura del distanziamento efficace vuol dire intervenire a livello di usi e costumi da incorporare – tra abitudini di distanziamento e dispositivi da indossare – per contrastare il contagio del virus ed evitare di ricadere nel baratro dell'epidemia.

Calibrare il tono e diffenziare i messaggi in base ai contesti

È inutile illudersi, si tratterà di passaggi difficili perché tutto si giocherà sul filo del rasoio: sarà difficile definire quali-quantitativamente le misure da adottare, evitando che queste possano rivelarsi eccessive o inefficaci. I processi decisionali saranno sempre in qualche misura opacizzati da bias prospettici in cui, a seconda dei territori, anche nel medio termine potranno emergere lamentele sulle troppe restrizioni di chiusura o di distanziamento in virtù di bassi indici di contagio; questo non considerando l’eventualità che tali indici siano rimasti bassi proprio grazie alle restrizioni che si andranno a contestare. Le modalità di allentamento dei lockdown e di definizione dei protocolli di distanziamento dovrebbero prevedere un’articolazione a seconda della situazione epidemiologica delle regioni, delle provincie, dei comuni. Tutto si giocherà sulla necessità di evitare sia eccessi allarmistici di chiusura sia eccessi rassicurazionistici di riapertura.

Gestire il presente, ma anche prepararsi al futuro

Poi, potrà anche non piacere, ma basta non ignorare l’avvertimento scientifico in merito al rischio del tutto concreto che a questo virus potrebbero a breve seguirne altri, per intendere che bisognerà fare i conti con la necessità futura di gestire nuove emergenze simili, impedendo che si trasformino in disastri globali. In termini di strategie di riduzione del rischio – così come per i terremoti - si sta negli anni affermando una consapevolezza sempre più diffusa sulla necessità di un’edilizia antisismica rispetto ai livelli di pericolosità dei territori – si dovrà probabilmente approdare alla consapevolezza della necessità di mettere a punto strumenti e metodi per una gestione antivirale degli spazi pubblici; da attivare efficacemente nel caso si ripresentino emergenze come quella che stiamo vivendo.

È chiaro che l’adattamento a questo scenario comporterà l’onere multidisciplinare della costruzione di diffuse consapevolezze collettive e individuali sulle dinamiche dei contagi, e sulla necessità dell’incorporazione di abitudini di profilassi e di vita. Tutto ciò rimanda a itinerari interpretativi che congiungono un piano strettamente medico-epidemiologico con uno antropologico-culturale.

Bilanciare il rischio del virus con quello di un eccessivo controllo sociale

In chiusura è il caso di sottolineare ancora una volta che la necessità di approcci multidisciplinari va intesa anche come presidio indispensabile rispetto al rischio che un simile orizzonte diventi terreno fertile per l’affermazione di biopoteri digitali capaci di strumentalizzare le necessità di governo scientifico delle emergenze in occasioni di governo autoritario delle popolazioni. Questo rischio è del tutto concreto ma la necessità di arginarlo non è una ragione sufficiente per derubricare a mero costrutto la concreta realtà dei rischi pandemici con cui abbiamo (e dovremo avere) a che fare. Ci troviamo a dover mediare tra due realtà: quella del rischio della catastrofe globale di un virus pandemico e quella del rischio di degenerazione autoritaria del potere a partire da pretesti emergenziali. Cosa da affrontare non negando una o l’altra in nome di un posizionamento esperto entro dogmatismi epistemologici corporativistici ma riconoscendole entrambe.

Questo accattivante video sul distanziamento sociale della Ohio University si basa su una rappresentazione per alcuni versi illuminante ma per altri fuorviante: chi lo vede intende che stare a distanza è sufficiente, non capisce che è necessario comprendere quanto stare a distanza a seconda degli spazi in cui si interagisce. D’altra parte, il video si basa su una metafora che presenta un possibile fraintendimento: nel filmato la pallina che innesca il contagio cade dall’alto, mentre nella realtà della pandemia è come se ognuno dal basso lanciasse palline (il droplet), e alcune di queste sono, per così dire, “esplosive” (i droplet dei contagiati che diventano, in questi, casi contagianti). Un virus non è qualcosa che trascende la relazione tra gli individui per piombarvi sopra attraverso un tragitto “verticale”. Quest’immagine si addice più al momento dello spillover, dopodiché esso agisce in una dimensione di assoluta immanenza nella relazione, “orizzontale” rispetto al contatto tra i membri di una specie minacciata da una pandemia.